| Forum.Roerich

Живая Этика (Агни Йога), Теософия

| |

|   Результаты поиска в Google Результаты поиска в Google | | |   Результаты поиска по Агни Йоге Результаты поиска по Агни Йоге | | |  22.08.2009, 10:52 22.08.2009, 10:52 | #1 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Очерки путешествия в Гималаи Очерки путешествия в Гималаи

Цитата: В Калькуттском Музее одиноко висит большая картина Верещагина из его серии «Индия-Гималаи». Где же все прочие? Вот две маленьких книжки жены Верещагина об их гималайских — индусских поездках. Написаны довольно примитивно, но и за то спасибо.

Н.К.Рерих.Индия. Листы днивника том III | Елизавета Кондратьевна Верещагина (Элизабет Мария Фишер) – первая жена художника Василия Василиевича Верещагина. В 1874-76 гг. они вместе путешествовали по Индии.  Скчачать книгу- часть1 Скчачать книгу- часть1 |  | |  22.08.2009, 13:31 22.08.2009, 13:31 | #2 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Ответ: Очерки путешествия в Гималаи Ответ: Очерки путешествия в Гималаи

Главный храм монастыря Тассидинг. Сикким (Этюд из путешествия художника в Индию. 1874-1876 гг.) Государственная Третьяковская галерея |  | |  22.08.2009, 13:32 22.08.2009, 13:32 | #3 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Ответ: Очерки путешествия в Гималаи Ответ: Очерки путешествия в Гималаи

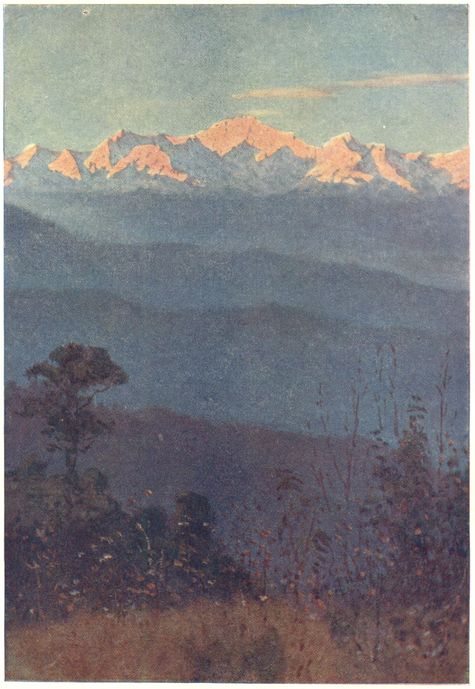

Гималаи вечером (Этюд из путешествия художника в Индию. 1874-1876 гг.) Государственная Третьяковская галерея |  | |  22.08.2009, 13:47 22.08.2009, 13:47 | #4 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Ответ: Очерки путешествия в Гималаи Ответ: Очерки путешествия в Гималаи

Н.Ю. Перова.Страницы творческой биографии Н.К. Рерих и В.В. Верещагин. Цитата: [ИНТЕРВЬЮ С Н.К. РЕРИХОМ ПО ПОВОДУ ПОСМЕРТНОЙ

ВЫСТАВКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.В. ВЕРЕЩАГИНА]

ХУДО ЖЕСТВЕННЫЕ НОВОСТИ

4 СЕН ТЯБРЯ 1904

В нас тоящее время в Петербурге находится вдова В.В. Верещагина, занятая приготовлениями к посмертной выставке покойного,имеющей открыться в Обществе поощрения художеств.Выставка эта, по словам секретаря Общества поощрения художеств Н.К. Рериха, принимающего деятельное учас тие в её устройстве, откроется в конце октября или в начале ноября.В газетах было сказано, что в нас тоящее время час ть картин уже перевозится в Петербург, но это неверно…

— Я рассчитываю, — сказал нам г. Рерих, — что картины прибудут в Петербург к 1 сентября. По крайней мере я просил вдову покойного, чтобы к этому сроку выставка была доставлена в Петербург, так как устройство её потребует очень много времени. В особеннос ти много предстоит работы с рисунками, которых имеется до 600 штук. Я до сих пор затрудняюсь, как поступить с ними: переплести ли их в одну общую папку или же заключить в отдельные рамки и устроить в турнике. Не мало времени отымет составление каталога. Вам известно, что покойный имел обыкновение очень подробно составлять каталоги своих выставок и желательно в данном случае

поступить согласно его обыкновению. Далее предс тоит работа с расценками картин. Это тоже вопрос довольно серьёзный…

— Я читал, что художественный материал будет расценён академиком М.П. Боткиным.

— Это не верно… Оценка картин будет произведена вдовой при помощи некоторых художников, в том числе и меня. Так как вещи, как вам известно, продадутся, согласно воле покойного, с аукциона, то цены, конечно, в большинс тве будут ниже обычных, “выставочных”… Что касается рисунков, то я думаю, что они пойдут с “предложенной” цены…

— Вместе с картинами будет, кажется, продаваться и обстановка мастерской?

— Весьма вероятно, и я думаю, что охотников на неё найдётся немало… Приятно иметь не только картины великого художника, но иногда и материал, который послужил ему для создания этой картины, вроде чучела, что ли, драпировки и т. д. Вообще, это будет крайне интересная выс тавка. Между рисунками есть, например, академические, которые никогда и нигде не появлялись. Есть эскизы, о су ществовании которых у Верещагина, вероятно, никто и не подозревал…Например, эскиз “Бурлаков”, однородный по мотиву с репинской картиной.

— Правда ли, что в мастерской В[асилия] В[асильевича] найдена довольно большая серия картин, последовательно изображающих различные моменты из жизни получившего серьёзную рану воина?

— Правда, это относится к так называемой “филиппинской” серии картин, изображающей эпизоды американо-испанской войны…Вещи эти в Петербурге никогда не выставлялись.

— А слух относительно найденной где-то в водах Порт-Артура картины Верещагина, изображающей атаку брандеров и адмирала Макарова?

— Это сущая чушь... Между тем слух этот заинтересовал очень многих и даже за границей. Например, на днях получено из-за границы письмо с убедительной просьбой выслать хотя бы фотографии мнимо найденной картины.

— Я слышал, что по поводу предстоящего аукциона поступает масса запросов из-за границы

— За границей очень заинтересовались выставкой. Из Берлина,Лондона, Мюнхена, Вены, отовсюду сделаны предложения привезти туда выставку, причём условия самые блес тящие: предложено взять на свой счёт провоз, бесплатное помещение и т. д. Отправка выставки за границу зависит однако от результатов аукциона в Петербурге.Если картины продадутся в Петербурге, то, конечно, не представляется возможности отвезти их за границу. Нужно однако надеяться, что мы, на этот раз, неопростоволосимся, как всегда, и постараемся, чтобы произведения, составляющие нашу национальную гордость, остались у нас. Было бы во всяком случае крайне обидно, если бы эта коллекция осталась за границей…

— Но ввиду войны у нас ведь очень плохо продаются картины…

— Для таких произведений покупатели найдутся, мало ли в одной Москве меценатов, имеющих в год несколько миллионов годового дохода. Наконец, казённые художественные галереи, конечно, не преминут ассигновать известные суммы на такое необходимое дело.

Кавказские Минеральные Воды. 4 сентября 1904. № 126. С. 4.1 |

Последний раз редактировалось rigzen, 22.08.2009 в 13:51. |  | |  22.08.2009, 18:02 22.08.2009, 18:02 | #5 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Ответ: Очерки путешествия в Гималаи Ответ: Очерки путешествия в Гималаи

Цитата: Восток в русской культуре Серебряного века

Анатолий Алексеев-Апраксин

Процесс активного взаимодействия Востока и Запада начался более ста лет назад, во времена, именуемые русским религиозно-философским ренессансом.

Академик В.И.Вернадский (1863-1945) отмечал в своих работах, что примерно с середины ХIХ века, религиозно-философские доктрины Индии, Китая и Японии начинают играть в научной и культурной жизни российского общества всё большую роль. В 1890 году было введено обязательное изучение санскрита для студентов славистского и классического отделений историко-философских факультетов российских университетов. Переплетение философии с другими формами духовной жизни, главным образом с искусством, и в особенности с литературой, находило своё выражение не только в теории.

Серьезный интерес к духовности Востока одним из первых проявил Владимир Соловьёв (1853 - 1900). Выдающийся русский мыслитель увидел в буддизме "первое всемирно-историческое пробуждение человеческого самопознания". Обращая внимание на его (буддизма) "деятельное самопожертвование из сострадания ко всем живым существам", он говорил о необходимости объединения буддизма и христианства.1 В те времена идея объединения христианства и буддизма еще не казалась утопией.

На зов Востока на рубеже XIX - XX веков отозвалось большинство представителей российской культуры. Одни искали восточные духовные ценности, стремились понять иные культуры, другие мечтали почерпнуть на Востоке силы для поддержки дряхлеющей европейской культуры, третьи видели для России возможность особой "синтетической" духовности, в которой плодотворно соединятся Восточная мудрость и европейская цивилизация.".2 Искатели сокровенных смыслов - философы и литераторы, увлекавшиеся "новым религиозным сознанием", - собирались в философско-художественных салонах. Посетитель собраний у Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус, издатель "Нового пути" П. Перцев видел задачу своего журнала в борьбе с утилитарно-позитивистским мировоззрением. "Мы поняли, - писал он, - что осмеянный отцами мистицизм есть единственный путь к твёрдому и светлому пониманию мира, жизни и себя...".3

Обращение к восточным мотивам в творчестве являлось не знаком принадлежности к какому-то художественному или духовному течению, а формой самопознания, постижения смысла жизни, духовной опорой.

Ощущение призрачности, непрочности человеческого бытия, предчувствие грядущих катаклизмов открывало блестящую главу русской философской поэзии символизма. Обращение поэтов этого круга к идеальному, поиски духовной сущности всех явлений явились своеобразной реакцией на материалистически упрощенные оценки казавшегося бесконечно сложным мира. Связь символизма с философскими системами Индии настойчиво подчёркивал Андрей Белый (1880-1934), мечтавший о духовном единстве мира. Религиозный философ Дмитрий Мережковский (1866 - 1941), автор ставших известными стихов "Будда" и "Нирвана", писал: "На вопрос: Восток или Запад? - единственный ответ - отрицание самого вопроса: не Восток или Запад? - а Восток и Запад".4 Для поэта-символиста Константина Бальмонта (1867 - 1942) Индия - "страна Мечты, символ священных земных обителей". "Вторя заветам Готамы", Бальмонт писал: "Я думаю, что индийская мудрость включает в себя все оттенки доступной человеку мудрости, многогранность Индийского Ума неисчерпаема... Индия законченная в своих очертаниях Страна Мысли, а в Мысли есть и Мечта". С помощью профессора С. Ф. Ольденбурга Бальмонт перевёл драмы Калидасы и "Жизнь Будды" Ашвагхоши.5 В подражание японской танке Вячеслав Иванов (1866-1949) сочинял русские танки:

"Голых веток оснежен излом.

Круглый месяц на дне голубом.

Ворон на ветке во сне, снег отряхает крылом".6

Отметим также частично воплощенный замысел Валерия Брюсова (1873-1924) создания образной антологии "Сны человечества", или "Песни человечества" (Зеркало веков), где он собирался передать суть поэзии Индии, Персии, Китая, Японии, Мексики и Малайского мира 7.

В противовес чистой идеальности символизма, акмеизм черпал вдохновенные образы в экзотике восточных стран. Свободными переложениями восточной поэзии, такими как "Фарфоровый павильон. Китайские стихи", был увлечён Николай Гумилёв (1886-1921). Восточные мотивы слышны и в творчестве Велимира Хлебникова (1885-1922) - главы литературной группы футуристов-будетлян. "Раскошно буддийское лето...", - читаем у Осипа Мандельштама (1891-1938 ). Максимилиан Волошин, ещё в юности заинтригованный Н.В. Гуркиным (редактор журнала "Природа и охота") лекциями о буддизме, собираясь во Францию, писал: "В Париж я еду..., чтобы познав европейскую культуру... отбросить всё "европейское" и оставив только человеческое, идти учиться к другим цивилизациям, "искать истины" - в Индию и Китай..."8. Позднее в автобиографических заметках "О себе самом" Волошин сообщал: "В методе подхода к природе, изучения и передачи её я стою на точке зрения классических японцев (Хокусаи, Утамаро), по которым я в своё время подробно и тщательно работал в Париже в Национальной Библиотеке, где в Галерее эстампов имеется громадная коллекция японской печатной книги Теодора Дерюи. Там у меня на многое открылись глаза" 9. Известно, что в 1902 году, после встречи в Париже с Агваном Дорджиевым, поэт, критик и акварелист Максимилиан Александрович Волошин (1877-1932) писал: "Он мне много сказал такого о Нирване, что сильно перевернуло многие мои мысли. От него я, например, узнал, что в буддизме всякая пропаганда идей считается преступлением, как насилие над личностью. Какая моральная высота сравнительно с христианством: религией пропаганды и насилия!"10 Искания русской интеллигенции находили отклик в буддийском мировоззрении и художественной традиции. И совсем не случайно восточные мотивы постоянно встречаются в дизайне интерьеров доходных домов Санкт-Петербурга.

Интерес к Индии вовлёк в свою сферу крупнейших русских писателей - Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, М. Горького. Лев Толстой не только написал "Жизнь Будды", но и состоял в переписке с М. К. Ганди. В 1897 году известный критик Стасов привёз к нему молодого художника, воспитанника мастерской А. Куинджи. Это был Николай Рерих. Как и многие русские интеллигенты, Рерих узнал об Индии из литературы. "Через Византию грезилась нам Индия; вот к ней мы и направляемся. Не надо пророчествовать, чтобы так же, как об иконах, сказать, что изучение Индии, её искусства, науки, быта будет ближайшим устремлением. Нет сомнения, что эти поиски дадут отличные последствия".11 После окончания Санкт-Петербургской академии художеств Рерих состоял секретарем Общества поощрения художеств, был директором Рисовальной школы Общества (1906 - 1918), возглавлял объединение "Мир Искусства" (1910 - 1915). После поездки по странам Европы и Америки, в 1923 году он осуществил путешествия в Индию и Тибет. В 1928 г. Н. Рерих переехал с семьей в Пенджаб, на "родину человечества", избежав таким образом репрессий, которым подверглись его коллеги, оставшиеся в России. Изучая традиции восточного искусства, Рерих сохранил дух стилизаторских поисков, характерных для "мирискусников". Его любимыми темами оставались гималайские пейзажи и символические композиции на тему религиозной жизни Востока.

Многие полотна посвятил индийским сюжетам и Василий Верещагин (1842 - 1904), проживший в Индии около четырёх лет (1874-1875 и 1882 - 1883). Увлечение Востоком в среде русских художников на рубеже веков приобрело особое значение. На Востоке искали некую опору самобытности русского искусства. Для Мартиса Сарьяна (1880-1972) и Павла Кузнецова (1878-1968) Восток не был просто источником новых художественных форм - "их искания по духу своему скорее ближе гогеновским попыткам обрести на Таити духовную цельность среди людей и природы, не испорченых цивилизацией".12 "Именно такой рисовалась Кузнецову знакомая с детства степь за Волгой с её "поэтами, художниками, мудрецами, верблюдами, птицами, барашками, узорами тканей", в ней воплощалась для него "тайна Востока".13

Искусством Востока был увлечен и Михаил Ларионов (1881 - 1964). Участник выставок "Мира Искусства", основатель объединений "Бубновый валет" и "Ослиный хвост", Ларионов собрал коллекцию индийских миниатюр. "Я заново открываю путь на Восток, и по этому пути, уверена, за мной пойдут многие", - писала его жена, художница Наталья Гончарова (1881 - 1962). Запад, по мнению Гончаровой, был лишь передатчиком давних восточных художественных открытий. Восток вернулся через Запад. Но надобность в этом промежуточном звене отпала, и пришло время непосредственно обрести первоисточник";14 "... я отряхаю прах от ног своих и удаляюсь от Запада... Мой путь к первоисточнику искусств, к Востоку".15

Влияние восточного театра на санкт-петербургский и западно-европейский "авангард" в целом стало заметно лишь в первые десятилетия XX века. Вплоть до этого времени знания театральной эстетики Востока не находили применения на почве распространённых в те годы натуралистически-бытового, психологического и символического театров. Одним из провозвестников прихода восточного театра на европейскую сцену был Всеволод Мейерхольд (1874-1940). Разрабатывая свою "биомеханическую" систему, Мейерхольд вдохновлялся японским театром Кабуки. Работая в театре В.Ф.Комиссаржевской над "Балаганчиком" А. Блока и "Шарфом Коломбины" А. Шницлера, Мейерхольд, по собственному признанию, использовал "японский метод передавать зрителю музыку настроений" и "по-японски легкие застановки и ширмы".16 Репетируя в 1925 году пьесу А. Файко "Учитель Бубус", он наставлял актёров: "У кого нам можно учиться? Конечно, здесь было бы возможно одно средство. Купить вам всем билеты и отправить вас в Токио или Шанхай...".17 Знакомство европейцев с восточным театром продолжало осуществятся преимущественно в русле дальневосточной традиции (театр Кабуки, буддийский театр Но, Пекинская опера). Тем не менее, стремление к самоценности театрального начала, к "тотальности" театрального действа обратило внимание реформаторов и авангардистов к индийской традиции. Один из открывателей индийского театра, Александр Таиров (1885-1950), в 1914 году поставивший "Сакунталу" на сцене Камерного театра, писал: "Нам удалось добиться... почти религиозного трепета мистерии, который местами, особенно в сцене прощания Сакунталы, удалось даже перенести на сцену, перетранспонировав его в ритмически театральный план и преодолев, таким образом, натуралистическое переживание".18

Сергей Эйзенштейн (1898-1948) считал дальневосточную культуру ключом к общечеловеческим выразительным проявлениям, что прослеживается и в его творчестве. Как отмечали в прессе тех лет, "...важную роль в формировании монтажной теории кино сыграло изучение юным Эйзенштейном японского языка... и связанного с ним строя мышления (ст. "За кадром", 1929 г.). Гастроли театра Кабуки позволили Эйзенштейну сопоставить принципы актёрской игры японцев с европейскими концепциями "выразительного движения", "монистический ансамбль" разнородных элементов спектакля объявляется ключевым для поэтики зарождающегося звукового кино (ст. "Неожиданный стык")...".19 Поклонник искусства Утамаро, Хокусая, Сэссю, Харунобу, Сяраку, Хиросиге, Эйзенштейн исследует принципы композиции и мировоззрения: "...я очень часто пользуюсь материалом Востока: вначале больше опытом Японии, в дальнейшем - китайского искусства". Подобно своему учителю Мейерхольду, он жил восточным искусством, окружал себя его образцами. Проштудировав "Китайскую мысль" М. Гране (создатель структурной антропологии К. Леви-Стросс признавал этого ученого своим предшественником), Эйзенштейн опередил свое время. Он стал семиотиком до семиотики и структуралистом до структурализма.

"Паломничество" на буддийский Восток, обогатив культуру Серебряного века, открыло новые горизонты духовного самосознания России. - Соловьёв В. С. "Оправдание добра. Нравственная философия". - Соловьёв В. С. Сочинения в двух томах, Т.1., М., 1988, с.308 - 309

- Смирнов И.С. "Всё видеть, всё понять..."Запад и Восток Максимилиана Волошина), Восток-Запад, М., 1985, с. 175

- Махлина С. Т., Новиков А. И. "Русская философия и художественная культура России", СПб., 1999.,С.178

- Мережковский Д. "Было и будет", дневник 1910-14, Пг., 1915, с.308

- Бальмонт, "Ашвагхоша. Жизнь Будды", статья Г. Бонгард-Левина, М. 1990, с.12

- Вячеслав Иванов. Стихотворения и поэмы (Библиотека поэта. Малая серия). Л., 1978., с. 305

- см.: Литературное наследство. Т. 27-28, М. 1937, с. 403

- из письма М.Волошина к А.П. Петровой от 12.11.1901

- Смирнов И.С. "Всё видеть, всё понять..."Запад и Восток Максимилиана Волошина, Восток-Запад, М., 1985, с. 187

- Гамбо-Намжил Заятуевич Заятуев "Цанид-хамбо Агван Дорджиев", Улан-Уде, 1991, с. 17

- Рерих Н.К., Собр. Соч. Т.1. М., 1914, с. 259

- Смирнов И.С. "Всё видеть, всё понять..."Запад и Восток Максимилиана Волошина), Восток-Запад, М., 1985, с. 176

- Поспелов Г.Г. "Новые течения в станковой живописи и рисунке.- Русская художественная культура конца XIX - начала XX века, 1908-1917, кн.4, М., 1980, с.113

- Сарабьянов. Д. В. "История русского искусства конца XIX нач. XX века", МГУ, 1993, c.181

- Поспелов Г.Г. "Новые течения в станковой живописи и рисунке.- Русская художественная культура конца XIX - начала XX века, 1908-1917, кн.4, М., 1980, с.140

- Суворова А.А. "Восточный театр и западноевропейский "Авангард", Взаимодействие культур Востока и Запада, М., 1987, с.81

- Мейерхольд В.Э. "Статьи. Письма. Речи. Беседы", М., 1968, с. 84

- Таиров А.Я. "О театре", М., 1970, с. 140

- Клейман Н.И. "комментарий статей Эйзенштейна "Чет нечет", "Раздвоение Единого", Восток-Запад, с. 274

| |  | |  22.08.2009, 18:04 22.08.2009, 18:04 | #6 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Ответ: Очерки путешествия в Гималаи Ответ: Очерки путешествия в Гималаи

Ледник по дороге из Кашмира в Ладакх. 1874-1876  Буддийский храм а Дарджилинге. Сикким. 1874-1876 |  | |  22.08.2009, 18:05 22.08.2009, 18:05 | #7 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Ответ: Очерки путешествия в Гималаи Ответ: Очерки путешествия в Гималаи

Посмертные памятники в Ладакхе. 1874-1876 |  | |  22.08.2009, 18:12 22.08.2009, 18:12 | #8 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Ответ: Очерки путешествия в Гималаи Ответ: Очерки путешествия в Гималаи

Продолжение путешествия художника В.В. Верещагина и его жены в Гималаи...  Скачать книгу часть2 Скачать книгу часть2 |  | |  22.08.2009, 18:33 22.08.2009, 18:33 | #9 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Ответ: Очерки путешествия в Гималаи Ответ: Очерки путешествия в Гималаи

Изящество и очарование Индии

Чувства путешественника всегда на стороне народа, порабощенного иноземными завоевателями. «Слишком занятые положительными интересами, англичане нисколько не наслаждаются тем, что составляет роскошь, изящество и очарование Индии. Для них все это кажется пошлым и обыкновенным. Вообще они презирают все, что не укоренено в предрассудках их отечества, все, что не сходно с привычными им понятиями…»В Петербурге в начале 1874 г. открылась выставка работ знаменитого русского живописца Василия Васильевича Верещагина (1842-1904), тогда еще молодого художника. Были представлены картины туркестанской серии, явившейся творческим результатом двух поездок Верещагина в Среднюю Азию. Выставка имела небывалый успех. Художник получил громкую известность и всеобщее признание своего таланта. Еще не закончилась выставка, а Верещагин уже начал готовиться в новое путешествие - в Индию. Долгие зимние вечера проводил художник в Публичной библиотеке в Петербурге, изучая литературу, посвященную Индии. Большую помощь Верещагину оказывал выдающийся искусствовед В. В. Стасов, подбирая необходимые книги и пособия. «Придя в публичную библиотеку,- говорит Стасов, - Верещагин… рассматривал целую груду у меня громадных и чудесных атласов Китая, Тибета, Сиама, Индии - это он приготовлялся к путешествию, пресерьезно, конечно, как ни один русский художник». Летом 1874 г. Верещагин вместе с женой Е. К. Верещагиной прибыл в Индию. Ехали они через Одессу, Константинополь, Александрию, Суэцкий канал. В письме к П. М. Третьякову в июле художник писал, что он в Бомбее начал работать, но жара и духота просто душат. Вскоре Верещагин переехал в Агру, где прожил несколько месяцев. Мраморные мечети и гробницы в этом городе и его окрестностях живописец увековечил на своих полотнах. Путешественника тянуло в горы. Он задумал посетить маленькое княжество Сикким. В этом районе на севере Индии поднимаются высочайшие вершины Джомолунгмы (Эвереста) и Канченджанги. До г. Дарджилинга, у восточных границ Непала, художник со своими спутниками добирался по железной дороге, затем на пароходе по Гангу и, наконец, верхом на лошадях. Вблизи гор дорога проходила через тераи - болотистые джунгли, где водились тигры и дикие слоны. В одном месте Верещагин был свидетелем поимки дикого слона. Художник тут же зарисовал его, стреноженного и привязанного к дереву. Не задерживаясь подолгу на одном месте, путники продолжали свое путешествие, пока не прибыли в Дарджилинг. Новый, 1875 год встречали в Гималаях. В поисках натуры художник предпринял восхождение на склоны Канченджанги. «Уж очень хороши эти горные шири и выси, покрытые льдом и снегом»,- вспоминал путешественник. Из путевых заметок, составленных женой художника, видно, как доставались Верещагину его индийские зарисовки и картины. Писать этюды приходилось в самых ужасных условиях. Сказывалась большая высота. Художник был так слаб, что двое проводников помогали ему входить на гору, с которой он писал. Солнце жгло голову и спину, а на груди от дыхания собирался лед. Пальцы от холода едва могли держать палитру и кисть. Жалобы на сильную головную боль Верещагин перемешивал с восхищениями от окружающих масс снега, голубизны неба. В таких условиях он проработал целых три дня. «Лицо его так опухло, - рассказывает жена живописца, - боли в голове так усилились, что он, наверное, умер бы, если бы мы остались там еще дольше». Картина «Гималайские вершины» была выполнена Верещагиным по этюдам с натуры, написанным во время поездки в Сикким. Художник посетил Тумлонг, тогдашнюю столицу княжества, останавливался в буддийских монастырях, используя каждый удобный случай для своих этюдов. Он пишет виды местности и животных, здания и всякие украшения, изображения богов и типы жителей. Собрание этюдов, эскизов и рисунков карандашом после путешествия в Сикким значительно пополнилось. По окончании поездки в горы путешественники вернулись в Дели. Отправив в Петербург часть этюдов и этнографические коллекции, Верещагин собрался вскоре в другую поездку. «Я теперь в Агре, уезжаю в Кашмир. Уж и жарища же здесь», -пишет он Стасову в письме от 24 апреля 1875 г. Путь до Сринагара лежал через Джамму. Из столицы Кашмира Верещагин совершал экскурсии на Вуларское озеро. Дальнейший маршрут шел в Лех. Снова начались переходы через горные реки и перевалы. Через проход Зоджи перевалили Гималаи и вышли к быстротекущему Инду. Несколько переходов, и путники прибыли в столицу княжества Ладакх. К трудностям дороги прибавились приступы лихорадки, начавшиеся у Верещагина, и болезнь жены. Ее часто приходилось переносить в паланкине, сооруженном из ящиков. Верещагин продолжал неутомимо работать. В одном месте ледник, спустившийся в долину, запрудил реку, которая прорыла себе путь в туннеле. Художник создал с натуры этюд «Туннель в ледяном обвале». На стоянке в затерявшемся в горах селении Верещагин написал с позировавшей ему женщины портрет «Пятимужницы». Появлялись все новые и новые зарисовки. |  | |  22.08.2009, 18:40 22.08.2009, 18:40 | #10 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Ответ: Очерки путешествия в Гималаи Ответ: Очерки путешествия в Гималаи

Яки Яки В 1875 году, когда был написан этюд «Яки», Верещагин сообщал в письме В.В. Стасову от 11 февраля: «Я в самой середке Гималайев, в малом королевстве Сикким [...] Это время занимался в буддистских монастырях, а допрежь того на высоте 15000 фут[ов] чуть не замерз со своею супружницею: снег, которым нам пришлось идти последний день подъема на гору Канчинга (28000 ф[утов]), испугал моих спутников, и они за нами не изволили последовать [...] Замечательно, что я выбился из сил и положительно заявил об этом прежде, чем моя дорогая спутница, моя маленькая жена, слабая и мизерная [...]». |  | |  22.08.2009, 18:43 22.08.2009, 18:43 | #11 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Ответ: Очерки путешествия в Гималаи Ответ: Очерки путешествия в Гималаи

Миролюбивый художник

(1842-1904) Василий Васильевич Верещагин - один из крупнейших русских художников-реалистов. Его творчество получило всенародную известность и завоевало высокий международный авторитет. В истории мирового искусства за Верещагиным прочно закрепилась слава знаменитого живописца-баталиста. Однако выдающийся художественный критик В. В. Стасов справедливо указывал на узость и неточность этого определения. И на самом деле, диапазон творчества Верещагина значительно шире батального жанра. Художник существенно обогатил также и бытовую, историческую, пейзажную, портретную живопись своей эпохи. Не случайно всемирно известный немецкий художник XIX века Адольф Менцель, пораженный разносторонностью творчества и дарования Верещагина, воскликнул: "Вот этот может все!". Василий Васильевич Верещагин родился 14 октября 1842 года в городе Череповце Новгородской губернии, в семье помещика среднего достатка. Детские годы до восьми лет, а затем каникулярное время он провел в отцовском имении около деревни Пертовка Череповецкого уезда. Многодетная семья Верещагиных жила за счет оброка и барщины крепостных крестьян. Дом обслуживала многочисленная дворня. Хотя родители будущего художника и слыли в помещичьей среде сравнительно гуманными людьми, сам он с раннего детства наблюдал нередкие сцены барского произвола и угнетения крепостных, попрания их человеческого достоинства. Добрый и очень впечатлительный мальчик мучительно воспринимал бесправие и унижение людей. Вместе с тем ему стали ненавистны и какие-либо проявления холопского раболепия, притворство и ложь. Жизнь в помещичьей усадьбе, паразитирующей на крепостной деревне, воспитывала в Верещагине с юных лет не черты барственного и сословного высокомерия, а искреннюю любовь к людям труда, интерес к народным сказкам, к творческой фантазии крепостных. С восьми лет родители отдали мальчика в закрытое военное учебное заведение - Александровский малолетний кадетский корпус, а затем в петербургский Морской корпус. Рано лишившись семейного уюта, родительского внимания, ласки, будущий художник тяжело переживал разлуку с домом, деревенским привольем, друзьями. Корпусные порядки в эпоху Николая I отличались палочной дисциплиной, грубой солдафонской муштрой, бездушием и деспотизмом, что отнюдь не способствовало у многих кадетов стремлению к военно-морской службе. Именно в годы корпусной учебы выявились и укрепились некоторые черты убеждений и характера Верещагина. Он переживал душевную травму, если сталкивался с несправедливостью или унижением человека. Не находил себе места, если наказывали розгами товарищей. Любое проявление у кадетов сословного чванства и высокомерия, а у корпусного начальства - особого благоволения к воспитанникам из знатных семейств, вызывало у него чувство негодования. Необычайно самолюбивый, Верещагин в течение многих лет стремился быть в числе наиболее успевающих и кончил Морской корпус первым по количеству баллов. Здесь проявилась его крепнущая воля, ибо в борьбе за такое первенство приходилось систематически недосыпать, жертвовать развлечениями и отдыхом. Впрочем, знания, полученные в корпусе, пошли Верещагину на пользу, особенно в последующие годы. Среди них - свободное владение английским, французским и немецким языками. В 1860 году Верещагин был выпущен из корпуса и произведен в гардемарины флота. Открывалась блестящая карьера морского офицера. Но уже в Морском корпусе у Верещагина все больше крепло стремление стать художником. А любовь к рисованию развивалась у него с детских лет. С 1858 года он стал два-три раза в неделю посещать занятия в рисовальной школе петербургского Общества поощрения художников, где проявил большие способности. Окончив корпус, Верещагин твердо решил оставить морскую службу и поступить в Академию художеств. [продолжение следует] |  | |  22.08.2009, 18:44 22.08.2009, 18:44 | #12 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Ответ: Очерки путешествия в Гималаи Ответ: Очерки путешествия в Гималаи

[Продолжение]

Подобные намерения встретили, казалось бы, непреодолимые трудности. Во-первых, военно-морское ведомство никак не хотело расстаться с наиболее способным, лучшим выпускником Морского корпуса. А, во-вторых, родители Верещагина решительно восстали против желания сына покинуть службу на флоте и стать художником. Мать считала занятия живописью унизительными для представителя старого дворянского рода, а отец отказал сыну в какой-либо материальной помощи, если он оставит карьеру морского офицера и поступит в Академию художеств. Вопреки воле родителей, Верещагин все же вышел в отставку и в 1860 году стал студентом петербургской Академии художеств. Учитывая способности юноши, академическое начальство выделило ему небольшую денежную субсидию, и он со всем старанием и душевным пылом отдался любимому делу, проявляя недюжинные успехи.

За свои рисунки Верещагин получал награды и поощрения. Но чем дальше, тем больше зрела у него неудовлетворенность академическими "штудиями". Господствовавшая в Академии художеств система обучения основывалась на традициях классицизма, на обязательной идеализации натуры, на условных, канонических приемах. В своих работах учащимся полагалось обращаться преимущественно к темам мифологии, античности, религии. Даже события и деятелей отечественной истории следовало изображать на античный лад. Обучение было оторвано от окружающей реальной народной жизни и тем более от передовых идей эпохи.

Между тем обстановка в России в то время отличалась исключительной остротой общественно-политической жизни. В конце 1850-х - начале 1860-х годов сильно обострился кризис феодально-крепостнической системы. В стране возникла революционная ситуация. Под влиянием нарастающих крестьянских восстаний и общего мощного подъема демократического движения самодержавие вынуждено было подготовить и осуществить крестьянскую реформу.

Именно в эти годы в России появились многие яркие картины, стихи, драматические произведения, романы, которые, обличая невыносимые условия жизни крестьян и городской бедноты, звали к протесту, к борьбе за социальное освобождение народа. Это и стихи H. А. Некрасова, и пьесы А. H. Островского, и "Записки охотника" И. С. Тургенева, и картины В. Г. Перова ("Проповедь на селе", "Крестный ход на пасху", "Чаепитие в Мытищах"), и многое другое.

Требования реализма, идей гражданственности, демократизма в искусстве, резкое отрицание принципа "искусство для искусства" стали знаменем художественной молодежи. Отрыв академических "штудий" от народной жизни и борьбы не мог не вызвать недовольства учащихся. В 1863 году произошел знаменитый "бунт" четырнадцати учеников во главе с И. H. Крамским, порвавших с Академией и основавших в противовес ей независимую Артель художников. Затем в 1871 году было организовано Товарищество передвижных художественных выставок.

Протест против устаревших идейно-эстетических позиций Академии художеств зрел не только у ее воспитанников, но и среди некоторой части передовых педагогов, у прогрессивной интеллигенции. Формирование общественных и художественных воззрений Верещагина происходит особенно активно именно в эти годы, в годы революционной ситуации, под влиянием политических событий, настроений учащейся молодежи, под воздействием прогрессивной литературы.

Огромное влияние оказало на Верещагина его сближение с двумя художниками-демократами и реалистами - А. Е. Бейдеманом и Л. М. Жемчужниковым. Первый из них являлся адъюнкт-профессором по академическим классам, а второй - свободным рисовальщиком и гравером, работавшим по заказам. Они помогли Верещагину понять истинные цели и задачи художественного творчества, осознать рутинность насаждавшегося Академией искусства позднего классицизма, а также отсталость, нежизненность принятой в ней педагогической системы. Настроения и мысли, которые постепенно зрели в сознании будущего художника, получили решительную поддержку со стороны его новых друзей.

Бейдеман принадлежал к числу передовых деятелей своего времени, был близок с художниками демократического лагеря, высоко чтил А. И. Герцена. И если общественные и эстетические идеи Герцена коснулись Верещагина еще во время его учебных плаваний за границу, то теперь они, несомненно, укрепились под воздействием дружбы с Бейдеманом. Жемчужников - человек высоко гуманный - жил интересами народа. Он дружил с Т. Г. Шевченко, хорошо знал и ценил H. Г. Чернышевского. Вероятно, под влиянием Жемчужникова Верещагин внимательно и увлеченно прочитал роман Чернышевского "Что делать?" и его же трактат "Об эстетических отношениях искусства к действительности", где получили гениальное обоснование принципы реалистического искусства. Сам Жемчужников еще в 1850-х годах вышел из состава учеников Академии, выступал в печати с утверждением в искусстве принципов реализма и жизненной правды.

[Продолжение следует] |  | |  22.08.2009, 19:07 22.08.2009, 19:07 | #13 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Ответ: Очерки путешествия в Гималаи Ответ: Очерки путешествия в Гималаи

[Продолжение]

Демократические взгляды Верещагина, его приверженность реалистическому искусству в этих условиях и исторических обстоятельствах крепли и развивались. Хотя его учебный эскиз на тему "Одиссеи" Гомера - "Избиение женихов Пенелопы возвратившимся Улиссом" - и получил одобрение совета Академии, сам автор, глубоко разочарованный всей системой академического обучения, остался недоволен своей работой. Он решил навсегда покончить в своем творчестве с классицизмом, изрезал одобренный эскиз и сжег его.

В середине 1863 года, незадолго до "бунта четырнадцати", Верещагин навсегда покинул Академию художеств и отправился на Кавказ с горячим желанием видеть и рисовать на натуре живые сцены народной жизни, национальные типы, необычную для северного глаза южную природу. Еще в Академии Верещагин по собственному влечению и по совету Бейдемана много рисовал на улицах и площадях, на рынках и в деревне. Правдивое воспроизведение реальной жизни и вынесение ей "приговора" - вот в чем начинал отчетливо видеть смысл и назначение искусства Верещагин, все более следуя эстетическому учению Чернышевского.

Теперь он был твердо уверен, что зарисовки сцен народной жизни подвинут его по пути совершенствования профессионального мастерства гораздо быстрее, чем дальнейшая учеба в академических классах. Разрыв с Академией явился протестом Верещагина против нарочитого отрыва художественного творчества от окружающей действительности, от тех гуманистических устремлений, идей освободительного движения, которыми жила вся передовая Россия того времени.

Бескомпромиссный уход из императорской Академии говорил о том, что в характере художника продолжали кристаллизоваться и крепнуть такие черты, как решительность, смелость, самостоятельность, твердая воля, стремление к художественному познанию и воплощению в творчестве реальной жизни народа.

Путешествуя по Предкавказью, а затем по Военно-Грузинской дороге, Верещагин добрался до Тифлиса, где и прожил более года. Ради заработка он давал уроки рисования и составлял альбом зарисовок местных домашних животных. Но свободное время посвящал знакомству с жизнью народов Грузии, Армении, Азербайджана. С каким-то неистовством и одержимостью молодой художник работал карандашом, стремясь зафиксировать все характерное и интересное. Некоторые из его портретных набросков того времени, уже свободные от условностей и идеализации старой академической школы, отличаются выразительностью и остротой психологической характеристики ("Лезгин Хаджи Муртуз-ага из Дагестана", 1864).

Владея техникой карандашного рисунка и акварели, Верещагин почти не работал масляными красками. Не хватало, вероятно, знаний и опыта. Отсюда возникло горячее желание поучиться у опытных художников. Верещагин как раз получил наследство от умершего дяди и решил продолжить образование в Париже, где поступил в Академию художеств и стал стажироваться в мастерской известного художника Ж.-Л. Жерома. Энтузиазм и трудолюбие позволили Верещагину довольно быстро достигнуть немалых успехов, в частности, в овладении техникой масляной живописи. Жером оценил талант и одержимость нового ученика, но не встретил с его стороны безоговорочного подчинения своим наставлениям. Мастер рекомендовал ему бесконечные зарисовки антиков, копирование картин классиков европейской живописи. По сути и здесь культивировались те же методы петербургской Академии. А Верещагин признавал теперь только работу с натуры.

В марте 1865 года молодой художник вернулся на Кавказ, куда его опять неудержимо влекло стремление жить и работать в гуще народной. "Я вырвался из Парижа, - вспоминал потом Верещагин, - точно из темницы, и принялся рисовать на свободе с каким-то остервенением".

В течение полугода художник объехал многие районы Кавказа, проявляя особый интерес к драматическим событиям народной жизни. На основе многих натурных набросков художник создал несколько позднее большой законченный рисунок "Религиозная процессия на празднике Мохаррем в Шуше" (1865). Это произведение раскрывает дикость традиционных религиозных обычаев, обличает религиозный фанатизм, эксплуатирующий темноту и невежество народа. Рисунок документально точен, выразителен, убедительно передает массовую сцену в пространстве, но еще несколько суховат и строго графичен.

Значительный интерес вызвала у Верещагина жизнь сектантов-духоборов и молокан, высланных из России и живущих в Закавказье. Их религия, мировоззрение и обычаи не пробудили, однако, у художника симпатии и сочувствия. Жизненной правдой отличается рисунок Верещагина той поры, изображающий молоканского пресвитера Петра Алексеевича Семенова (1865).

Осенью 1865 года Верещагин посетил Петербург, а затем вновь вернулся в Париж, где приступил со всем усердием к учебным занятиям. Привезя из своих кавказских путешествий большое число рисунков, Верещагин правдиво раскрыл в них огромный, дотоле почти неведомый Европе мир, изобразил картины жизни многих малоизвестных народов во всем ее своеобразии и экзотичности. Рисунки произвели благоприятное впечатление, но на сравнительно небольшой круг зрителей, которые смогли увидеть их. Они получили высокую оценку Жерома и другого французского художника, принимавшего участие в обучении Верещагина, - А. Бида. Верещагину было мало этой аудитории. Ему хотелось показать свое творчество широким массам зрителей. Он задумал даже издавать специальный журнал, иллюстрированный сотнями своих рисунков и набросков. С изданием журнала, однако, ничего не получилось. Но здесь впервые выявилась одна из необычайно характерных особенностей всей творческой деятельности художника - его стремление с просветительских, гуманистических позиций обращаться к массовому зрителю, воспитывать в нем активного противника отрицательных, варварских сторон современной ему общественной жизни.

Уже на Кавказе явственно определилась идейно-тематическая направленность творчества Верещагина. Его глубоко интересует жизнь народа. Он фиксирует не только и не столько отдельные национальные типы, сколько сцены с большими группами людей. Техника рисунка у Верещагина стала более уверенной и совершенной. Овладевал он и живописью, хотя вплотную к работе красками приступил только в 1866 году. Всю зиму 1865/66 года Верещагин продолжал упорно учиться в Парижской академии. Его рабочий день длился пятнадцать-шестнадцать часов, как правило, без отдыха, прогулок, без посещения театров или концертов. Весной 1866 года художник оставил Парижскую академию и вернулся на родину. Так завершилось официальное обучение Верещагина.

Два года Верещагин учился в рисовальной школе, шесть лет - в петербургской и парижской Академиях художеств. Учился самоотверженно, отдавая занятиям все силы и стремления. Огромная работа над совершенствованием своего профессионального мастерства и общего образования характерна для него и во время многочисленных путешествий, и в период жизни в Петербурге, на Кавказе, в Париже, Москве, где бы он ни был. И так - всю жизнь!

Лето 1866 года Верещагин провел в имении своего покойного дяди - селе Любец Череповецкого уезда. Внешне тихая жизнь помещичьей усадьбы, расположенной вблизи реки Шексны, нарушалась надрывными криками бурлацких ватаг, тянувших купеческие баржи. Впечатлительный и чуткий Верещагин был потрясен увиденными здесь трагическими картинами народной жизни, безысходным положением людей, превращенных в тягловых животных. Он задумал, наблюдая все это, большую картину. Сделал масляными красками этюды бурлаков, карандашом и кистью создал эскизы полотна: несколько бурлацких ватаг по двести-двести пятьдесят человек, следующих цугом одна за другой.

Передовые русские художники и до, и после Верещагина, возмущенные применением бурлацкого труда, создавали обличительные картины на эту тему. Выдающимся произведением искусства явилось полотно И. Е. Репина "Бурлаки на Волге" (1870-1873). Можно с уверенностью сказать, что оно значительно выше замысла Верещагина, если судить по его эскизу и этюдам. Следует, однако, принять во внимание, что Верещагин задумал тему картины одним из первых, притом за несколько лет до Репина. В отличие от Репина, Верещагин стремился драматизм бурлацкой судьбы раскрыть не столько психологическими, сколько эпическими средствами. В его картине должны участвовать сотни бурлаков. По словам Верещагина, бурлацкий труд в середине XIX века встречался и в Бельгии, и в Египте. Но только в России он приобрел массовый характер, став подлинным бедствием.

Масштабно задуманная картина, направленная на привлечение общественного внимания к одной из вопиющих социальных язв пореформенной России, не была завершена. Верещагин не имел денежных средств, и ему пришлось отдавать силы и время случайным заработкам. И все же навсегда остались в истории искусства, помимо эскизов, выразительные этюды бурлаков, написанные непосредственно с натуры.

Верещагин уже в те годы все более проявляет себя как противник теории "искусство для искусства", приверженец искусства критического реализма, проникнутого идеями гражданственности и служения интересам народа.

Неутолимая жажда познания, стремление увидеть малоизвестные, но существенные стороны жизни страны побудили Верещагина поехать в Туркестан. В своих автобиографических записках художник отмечает еще одну важную причину, толкнувшую его на новое путешествие. "Поехал потому, что хотел узнать, что такое истинная война, о которой много читал и слышал и близ которой был на Кавказе".

В это время развернулись активные военные действия русской армии против бухарского эмирата за присоединение Средней Азии к России. Военные события влекли и интересовали Верещагина не со стороны стратегии или тактики сражений, а как общественно-политическое явление, в условиях которого живет, трудится, борется, страдает или торжествует народ каждой из сражающихся сторон.

Никаких заранее сложившихся мнений и представлений о войне, никаких антимилитаристских убеждений в это время у художника еще не было. Приглашенный К. П. Кауфманом, генерал-губернатором Туркестана и командующим русскими войсками в Средней Азии, состоять при нем в чине прапорщика, Верещагин отправился в августе 1867 года в Ташкент и Самарканд. Художник условился с Кауфманом, что никаких чинов по службе ему давать не будут, что он сохранит свою гражданскую одежду и получит право свободного передвижения по краю для зарисовок и этюдов.

Длинный путь из Петербурга в Ташкент и многочисленные поездки по Туркестану в течение, примерно, девятнадцати месяцев Верещагин использовал для создания серии рисунков и этюдов масляными красками, изображающих жизнь народов Средней Азии, города и поселки, крепости и исторические памятники. В его альбомах запечатлены колоритные типы узбеков, таджиков, казахов, киргизов, цыган, евреев, а также встречавшихся ему афганцев, индийцев, персов, китайцев - людей разного возраста и общественного положения. Этим работам присуща нередко довольно выразительная психологическая характеристика персонажей. К примеру, карандашные портреты богатых и знатных людей края как бы излучают самодовольство, высокомерие и надменность. Вместе с тем художник передавал свое восхищение красотой людей из народных низов, пленительной южной природой, плодородными степями, величавыми горами, окутанными вдали сиренево-синей дымкой, бурными горными речками. Искренний восторг вызывали знаменитые архитектурные памятники средневековья, яркие праздничные костюмы, нарядные кибитки, красочный убор верблюдов и лошадей.

Но интересы Верещагина шли гораздо дальше экзотических особенностей края и его достопримечательностей. Он внимательно всматривался в местные общественные отношения, для чего знакомился с людьми, посещал базары, чайханы, мечети, постоялые дворы.

Из огромного количества рисунков этой поры выделяются тонкостью и тщательностью исполнения листы под названием "Улица в деревне Ходжагенте", "Бывшее укрепление Кош-Тигермень", "Ход в зиндан (подземная тюрьма) в Самарканде", "Въезд в город Катта-Курган" (все 1868г.). Среди этюдов, написанных масляными красками в том же 1868 году, необходимо отметить два: "Люлли (Цыган)" и "Афганец".

[Продолжение следует] |  | |  22.08.2009, 19:09 22.08.2009, 19:09 | #14 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Ответ: Очерки путешествия в Гималаи Ответ: Очерки путешествия в Гималаи

[Продолжение]

В конце 1860-х - начале 1870-х годов техника Верещагина стала значительно более зрелой, уверенной и впечатляющей. Рисунок, более мягкий, живописный, умело передавал тончайшие отношения и светотеневые переходы, эффекты освещения, отличался предельной точностью сходства с натурой. Несколько возросло умение художника и в масляной живописи, хотя здесь успехи были пока значительно скромнее. В этюде "Афганец" автор применил звучный локальный цвет, преодолев присущую ему в "Бурлаках" темноватость и жухлость колорита. Он уверенно очертил фигуру человека, но не сумел еще достаточно убедительно связать ее с пространством.

Серия рисунков и этюдов, исполненных Верещагиным в 1867-1868 годах, представляет собой совершенно уникальный труд, наглядную энциклопедию жизни и быта народов Средней Азии середины XIX века. Однако рисунки (а отчасти и этюды), хотя и отличаются артистизмом исполнения, хотя и имеют самостоятельное художественное значение, были для Верещагина в значительной мере только подготовительным материалом к картинам, написанным позднее, в конце 1860-х - начале 1870-х годов.

Узнав в апреле 1868 года о том, что бухарский эмир, находившийся в Самарканде, объявил русским войскам "священную войну", Верещагин устремился вслед за армией навстречу неприятелю. "Война! И так близко от меня! В самой центральной Азии! Мне захотелось поближе посмотреть на тревогу сражений, и я немедленно покинул деревню".

Верещагин не застал сражения, развернувшегося на подступах к Самарканду 2 мая 1868 года, но содрогнулся перед картиной трагических последствий этого сражения. "Я никогда не видел поля битвы, и сердце мое облилось кровью". Эти слова художника - крик ужаса еще не огрубевшей, впечатлительной души, получившей первый толчок для глубоких размышлений о том, что же такое война. Отсюда было еще очень далеко до выработки твердых антимилитаристских взглядов. И все же первое сильное потрясение имело далеко идущие последствия.

Остановившись в занятом русскими Самарканде, Верещагин принялся за изучение жизни и быта города. Но когда основные войска под командованием Кауфмана ушли из Самарканда для дальнейшей борьбы с эмиром, малочисленный гарнизон города заперся в цитадели и подвергся осаде со стороны многотысячных войск шахрисабзского ханства и восставшего местного населения. Противники превосходили силы русских чуть ли не в восемьдесят раз. От их огня ряды мужественных защитников самаркандской цитадели сильно редели. Положение порой становилось просто катастрофическим. Верещагин, сменив карандаш на ружье, влился в ряды обороняющихся.

С исключительной энергией и поразительной смелостью он участвовал в защите крепости, не раз водил солдат в рукопашные схватки, с опасностью для жизни вел разведку противника, всюду шел впереди. Пулей было расщеплено его ружье на уровне груди, другая пуля сбила шляпу с головы. Сильный удар камнем поранил ногу. Мужество, хладнокровие, распорядительность художника создали ему высокий авторитет среди офицеров и солдат отряда.

Осажденные выстояли, осада, наконец, была снята. Георгиевская дума присудила Верещагину, первому из участников обороны, Георгиевский крест четвертой степени. Верещагин принял его и постоянно носил. От всех других наград он неизменно и категорически отказывался.

Самаркандская оборона не только закалила характер и волю Верещагина, но и заставила его поразмыслить о пережитом и увиденном. Ужасы битвы, гибель и страдания массы людей, зверства неприятелей, подвергавших пленных мучительным пыткам и отрезавших им головы, - все это оставило в сознании художника неизгладимый след, сильно волновало и мучило его. Он потом говорил, что взгляды умирающих остались для него мучительным воспоминанием навсегда.

В результате поездки в Туркестан и на основе собранного там художественно-документального материала Верещагин создал четыре картины в разных, так сказать, жанрах. Две посвящены некоторым сторонам тогдашнего среднеазиатского быта, а две - эпизодам военных событий. Но все картины заключают в себе гневный протест против дикостей, варварства, жестокости, гибели людей, против темноты и невежества, религиозного фанатизма и нищеты. Здесь находит продолжение та отчетливая гуманистическая тенденция, которая впервые проявилась еще в кавказской серии рисунков, а затем в "Бурлаках". Эта тенденция сближала искусство Верещагина с творчеством других представителей критического реализма и выражала передовые идеи освободительного движения пореформенной России.

В конце 1868 года Верещагин через Петербург отправился в Париж, а затем снова вернулся в русскую столицу, куда в марте 1869 года приехал также Кауфман со своим штабом. В Петербурге художник развил бурную деятельность по организации туркестанской выставки. По его инициативе, поддержанной Кауфманом, в столице были экспонированы зоологические, минералогические, этнографические коллекции, характеризующие Среднюю Азию. Здесь же художник показал и некоторые свои этюды, рисунки и картины. Так впервые реально проявилось постоянное стремление Верещагина донести плоды своего творческого труда до широких кругов зрителей.

Выставка имела успех, о работах Верещагина заговорила пресса. Крупнейший представитель демократического реалистического искусства И. H. Крамской о выставке и о произведениях Верещагина позднее говорил: "Выставку эту я помню слишком хорошо, был на ней много раз, и все с большим удивлением и удовольствием любовался его картинами, сознавая, какая великая сила заключена в неизвестном тогда имени". Давая положительную оценку экспонированным работам Верещагина, ни один критик тогда еще не осмыслил и не раскрыл своеобразия идейной и социальной направленности его творчества.

После закрытия выставки Верещагин вновь отправился в Туркестан, на этот раз через Сибирь. Поездка сибирскими трактами позволила художнику познакомиться с мрачными картинами жизни политических каторжан и ссыльных, с карательной политикой самодержавия, что вызвало у него чувство горячего негодования.

Живя в Ташкенте, Верещагин неутомимо путешествовал и неустанно работал. Он ездил по территории Киргизии и Казахстана, вдоль китайской границы, вновь побывал в Самарканде, посетил Коканд. Во время одной из таких поездок, находясь в составе небольшого вооруженного отряда, художник снова участвовал в жарких сражениях против нападавших на отряд разбойничьих шаек одного из местных султанов. Опять проявляя смелость и отвагу, Верещагин много раз во время рукопашных схваток подвергался смертельной опасности.

Во время второго путешествия в Туркестан Верещагин особенно много и очень успешно работал в области живописи. Теперь он свободно владел звучными красками, красочной гармонией, легко и правдиво передавал пространство, световоз-душную среду. Об этом свидетельствуют "Развалины театра в Чугучаке" и "Киргизские кибитки на реке Чу" (оба 1869-1870гг.).

В последние месяцы пребывания в крае Верещагин написал ряд картин на темы жизни и быта Средней Азии. Это - "Нищие в Самарканде", "Политики в опиумной лавочке. Ташкент", "Дервиши в праздничных нарядах. Ташкент" и "Хор дервишей, просящих милостыню. Ташкент" (все 1870г.). Картины правдиво передают характерные типы и сцены туркестанской улицы того времени, раскрывают глубокую порочность условий общественной жизни, при которых нищенство и тунеядство стали трагическим массовым бедствием.

Живопись картин уверенная, базируется на звучных, ярких красках. Она носит теперь своеобразный "ковровый" характер. Колоритен типаж картин, почти осязаемо рельефны фигуры, убедительно передано пространство и освещение. В полной мере здесь проявились такие стороны творчества Верещагина, как внимание к деталям, предельная завершенность исполнения целого и частей.

Для обобщения накопленного в Туркестане материала Верещагин поселился с начала 1871 года в Мюнхене, где и приступил к созданию большой серии картин. Как и раньше, значительную часть полотен художник посвятил изображению быта Средней Азии 1860-х годов. Сюжетами остальных картин стали события военного характера, преимущественно эпизоды войны за присоединение Туркестана к России.

Главное место среди туркестанских картин на военные сюжеты принадлежит серии из семи полотен, имеющей общее название "Варвары". В нее входят картины "Высматривают" (1873), "Нападают врасплох" (1871), "Окружили - преследуют...", "Представляют трофеи", "Торжествуют" (все 1872г.). "У гробницы святого - благодарят всевышнего" (1873) и "Апофеоз войны" (1871). В этих произведениях последовательно возникают эпизоды борьбы одного из русских отрядов с воинами среднеазиатских ханов, а затем гибели отряда в песках Средней Азии. Здесь переданы с неподкупной правдой и героизм рядовых бойцов, и варварство обычаев бухарского эмирата, где как товар покупались и продавались головы погибших русских солдат.

В показе ужасов и страданий, которые несли народам мира завоевательные войны, а вместе с тем и в осуждении этих войн, Верещагин имел очень немногих предшественников. Среди них должны быть указаны, прежде всего, французский гравер XVII века Жак Калло и испанский живописец XIX века Франсиско Гойя. Верещагин, несомненно, продолжал и развивал антимилитаристские традиции этих замечательных художников. Но он отражал военные события с позиций уже более богатого исторического опыта, с позиций русского демократического движения второй половины XIX века.

Туркестанскую серию картин и этюдов Верещагина мало кто видел тогда в его мюнхенской мастерской. И все же известный коллекционер, основатель Третьяковской галереи П. М. Третьяков посетил Мюнхен и побывал в мастерской Верещагина. Работы художника произвели на Третьякова сильное впечатление, ему захотелось их приобрести. А художник задумал, прежде чем продать свои картины, доставшиеся ему невероятно дорогой ценой, устроить их показ широкой публике, на ней проверить свои общественные и художественные убеждения. В 1873 году он открыл выставку своих туркестанских произведений в Хрустальном дворце в Лондоне. То была его первая персональная выставка.

[Продолжение следует] |  | |  22.08.2009, 19:09 22.08.2009, 19:09 | #15 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Ответ: Очерки путешествия в Гималаи Ответ: Очерки путешествия в Гималаи

[Продолжение]

В каталоге Верещагин предупредил, что его картины не продаются. Это вызвало удивление публики, ибо обычно художники устраивали выставки в значительной мере ради продажи своих работ. Еще больше удивили зрителей сами произведения - новизной и необычностью своего содержания, мощной, свежей, выразительной художественной реалистической формой, порвавшей с условностями господствовавшего тогда салонно-академического искусства. Выставка имела у английской публики большой, а для художника из России вообще небывалый успех. Газеты и журналы опубликовали похвальные отзывы.

Весной 1874 года Верещагин устроил выставку туркестанских работ в Петербурге. Желая привлечь и малообеспеченную публику, художник установил бесплатный вход на выставку в течение нескольких дней в неделю. Каталог экспозиции стоил всего пять копеек. Выставка опять имела огромный успех, высокую посещаемость, вызвала оживленные отклики. Прогрессивные круги общества встретили произведения Верещагина на редкость восторженно, они поняли и оценили их гуманистическое содержание, их новаторский характер и мастерство исполнения. Художник ведь затрагивал проблемы, необычайно остро волновавшие каждого думающего человека. Идейный вождь передвижников И. H. Крамской писал о выставке и Верещагине: "Все вещи высокого художественного уровня. Я не знаю, есть ли в настоящее время художник, ему равный не только у нас, но и за границей. Это нечто удивительное".

Насколько сильное впечатление произвели работы Верещагина на передовых деятелей русской культуры, говорит, например, тот факт, что В. М. Гаршин откликнулся на выставку страстным стихотворением, полным глубокого чувства скорби о безвестных воинах, гибнущих на войне, а М. П. Мусоргский сочинил музыкальную балладу "Забытый" на сюжет картины Верещагина.

В противоположность этому царские сановники, высший генералитет отнеслись к выставке резко отрицательно. Александр П, его окружение, а также генерал Кауфман, посетившие выставку, нашли содержание многих картин ложным и клеветническим, якобы позорящим честь русской армии. Они не могли примириться с отраженными в картинах эпизодами поражения царских войск. Ведь дотоле баталисты изображали только их победы. И уж, конечно, доблестные генералы не могли оставить на поле сражения "забытых".

Кстати сказать, представляя на своих полотнах историческую эпопею присоединения к России Туркестана, дерзкий Верещагин нигде не увековечил, скажем, царствующего императора, его сановников или хотя бы одного из генералов. Все прежние представления о батальной живописи были опрокинуты. И здесь правящие круги проявили поразительную тупость. Они не только не поднялись до понимания истинной ценности туркестанской серии, этого выдающегося художественного и исторического вклада Верещагина в отечественную культуру, но начали подлинную травлю ее автора. В реакционной печати появились статьи, обвинявшие его в антипатриотизме и "туркменском" подходе к событиям. Балладу Мусоргского цензура запретила, не разрешалась продажа репродукций ряда картин Верещагина.

Под влиянием возмутительных и несправедливых нападок, в состоянии нервного припадка Верещагин сжег три своих замечательных полотна, вызвавшие особенные нарекания сановников и генералов. Это - "Забытый", "Окружили - преследуют..." и "У крепостной стены. Вошли". Подавленное состояние художника можно понять. Ведь во имя достижения предельной правды своих картин он предпринимал труднейшие путешествия, участвовал в сражениях, многократно рисковал жизнью, а его обвиняли во лжи...

Конфликт между Верещагиным и правительственными кругами обострялся. В глазах последних художник выглядел нигилистом и смутьяном. Настораживали и некоторые эпизоды биографии автора туркестанских полотен. В самом деле, несколько лет назад он решительно отказался служить на царском флоте, самовольно ушел из императорской Академии художеств, предвосхитив тем самым "бунт четырнадцати", так напугавший самодержавие в 1863 году. А теперь в своей туркестанской серии бросил открытый вызов освященной веками традиции изображения военно-исторических событий.

Верещагина глубоко оскорбляли обвинения в антипатриотизме и даже измене, преследования цензуры и печати. Господствовавшая в стране атмосфера полицейско-чиновничьего произвола становилась для него просто невыносимой. Он любил Родину, хотел жить в России, но обстоятельства вынудили его многие годы провести за границей.

Вся кампания травли особенно волновала Верещагина еще и потому, что правительство явно не намеревалось купить туркестанскую серию в собственность государства. А ведь это был итог гигантского, почти семилетнего творческого труда. По этому поводу Стасов с сарказмом писал Крамскому: "Верещагину, кажется, хотят отказать в покупке его коллекции - дескать, многое не к чести русского христолюбивого воинства, в том числе - как же это возможно, чтоб оставались на поле сражения русские "покинутые", не прибранные, не похороненные!!!"

Обида Верещагина была столь сильной, что он, не успев определить судьбу своих туркестанских картин, еще до закрытия выставки уехал из Петербурга в длительное путешествие по Индии. Доверенному лицу он поручил продать туркестанскую серию при соблюдении покупателем ряда обязательных условий (неразрозниваемость серии, доступность картин для публики, сохранение их на Родине). После ряда перипетий туркестанские работы приобрел П. М. Третьяков и несколько позднее поместил их в своей знаменитой галерее.

С отъездом художника из России его конфликт с правящими кругами России не угас. Новым толчком к обострению отношений послужил демонстративный отказ (с опубликованием в печати) Верещагина, находившегося в Индии, от звания профессора. Это звание ему присудила в 1874 году императорская Академия художеств, и оно являлось высшим из числа тех, которые Академия присваивала художникам. Подобное звание на протяжении века являлось предметом страстных мечтаний многих живописцев. Свой отказ Верещагин официально мотивировал тем, что вообще считает все звания и награды в искусстве ненужными. На самом же деле он не желал попасть в зависимость от императорского учреждения, тем более после столкновения с царем и его окружением на недавней выставке в Петербурге.

Академия и реакционная часть художников восприняли отказ Верещагина как величайшее оскорбление, как попытку мятежа. Острота ситуации заключалась в том, что Академия художеств, возглавляемая членами императорской фамилии и представлявшая собой по существу одно из придворных учреждений, переживала в это время серьезный и углубляющийся кризис. Культивируя отжившие эстетические взгляды и каноны позднего классицизма, Академия отгородилась от жизни, все больше теряла свой авторитет в обществе. Передовые художники страны отошли от нее. Мало кто знает, но в 1872 году отказался от звания профессора Академии И. H. Крамской. А теперь последовал новый, да еще публичный отказ Верещагина. Это сильно роняло авторитет правительственного учреждения. Обсуждение акции Верещагина в печати власти постарались заглушить. Цензура запретила публиковать в газетах и журналах какие бы то ни было статьи, содержащие критику и порицание Академии, а тем более - солидарность с Верещагиным.

В Индии Верещагин прожил почти два года, посетил многие районы, выезжал также в Тибет, а затем в конце марта - начале апреля 1876 года вернулся в Париж. В 1882-1883 годах он снова путешествовал по Индии, так как материалы, собранные в результате первой поездки, для выполнения его больших замыслов показались недостаточными.

Как и во время предыдущих своих путешествий, Верещагин внимательно всматривался в жизнь и быт народа, изучал памятники истории и культуры. Его интересовала необычайно яркая и разнообразная природа Индии и Тибета. Работал он снова подвижнически, не жалея ни сил, ни здоровья. Пришлось вновь и вновь рисковать жизнью. Он подвергался нападению диких животных, тонул в реке, замерзал на одной из горных вершин, болел тяжелой формой тропической малярии. Английские колониальные власти сочли его русским шпионом и относились к нему в высшей степени подозрительно.

Ничто, однако, не могло охладить творческого пыла Верещагина, он продолжал работать с огромным напряжением. Его этюды, сделанные во время новых путешествий, отличаются высоким мастерством в передаче цвета южного неба, яркого солнечного света, знойной атмосферы, своеобразных народных типов и изумительных архитектурных памятников, богатых росписями, резьбой, орнаментами, редкими по красоте материалами.

Особенно великолепны этюды "Мавзолей Тадж-Махал в Агре", "Гробница шейха Селима Чишти в Фатехпур-Сикри", "Моти Масджид ("Жемчужная мечеть") в Агре" (все 1874-1876гг.). "Мавзолей Тадж-Махал в Агре" - истинный шедевр живописи.

[Продолжение следует] |  | |  22.08.2009, 19:10 22.08.2009, 19:10 | #16 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Ответ: Очерки путешествия в Гималаи Ответ: Очерки путешествия в Гималаи

[Продолжение]

Верещагин все больше добивается колористического единства своих живописных работ. Его живопись становится все более совершенной. Венцом индийской серии стала беспощадно обличительная картина "Подавление индийского восстания англичанами" (ок. 1884г.). Это сцена жесточайшей расправы английских колонизаторов с непокорными индийскими крестьянами, которых расстреливают из пушек.

В апреле 1877 года вспыхнула русско-турецкая война. Хотя царизм и преследовал в ней свои корыстные интересы, объективно она была со стороны России прогрессивной, в решающей степени содействовала освобождению народов Балканского полуострова от многовекового османского ига.

Верещагин всей душой одобрял освободительную миссию русской армии. Узнав о начале войны, он тотчас же отправился в действующую армию, оставив в Париже свою мастерскую, начатые картины и коллекции индийских этюдов. Его причислили к составу адъютантов главнокомандующего Дунайской армией с правом свободного передвижения по войскам, но без казенного содержания. Обуреваемый неутолимой жаждой впечатлений, Верещагин рвался в бой, участвовал в некоторых сражениях, стал очевидцем ряда решающих битв. И в то же время неутомимо работал красками и карандашом, используя для этого каждую свободную минуту, стремясь возможно более точно запечатлеть события и эпизоды освободительного похода русской армии. Работать ему приходилось часто под турецкими пулями и снарядами. "Много истинного мужества [... ] нужно было для этого!", - говорил о художнике писатель и участник войны Василий Иванович Немирович-Данченко.

На вопросы знакомых, ради чего он, Верещагин, постоянно рискует жизнью, добровольно участвует в сражениях и стычках, художник отвечал: "Выполнить цель, которою я задался, а именно: дать обществу картины настоящей, неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека, а нужно самому все прочувствовать и проделать, участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, холод, болезни, раны... Нужно не бояться жертвовать своей кровью, своим мясом, иначе картины мои будут "не то".

8 июня 1877 года добровольцем участвуя в атаке на Дунае крошечной миноноски "Шутка" против огромного турецкого парохода, Верещагин получил ранение, от которого едва не умер. Еще не оправившись от раны, хромая и едва держась на ногах, художник устремляется к Плевне, где русская армия в третий раз штурмует эту турецкую крепость. Битва под Плевной стала сюжетной основой нескольких значительных картин Верещагина.

В общем Верещагин увидел и пережил страшные бедствия и ужасы войны, воспоминания о которых как кошмар преследовали его многие годы. На обрушившиеся позднее обвинения некоторых военных, будто он в своих картинах слишком сгустил трагические стороны русско-турецкой войны, художник отвечал, что не изобразил и десятой доли того, что лично наблюдал в действительности.

Русско-турецкая война, оставившая у Верещагина массу жутких, мучительных воспоминаний, принесла ему еще и большое личное горе. На войне погиб его любимый младший брат - Сергей, а другой брат - Александр - был ранен. Крупной неприятностью явилась потеря многих этюдов художника по вине лиц, которым он доверил пересылку их в Россию. "Этих работ, - вспоминает Верещагин, - было от 30 до 40 штук, писанных на самых местах битв, буквально под неприятельским огнем".

В конце войны сотрудники штаба главнокомандующего спрашивали Верещагина, какую награду, какой орден он желал бы получить. "Конечно, никакого!" - отвечал художник. Когда его известили, что ему все же намерены вручить "золотую шпагу", он тотчас уехал в Париж.

В свою мастерскую в Париже Верещагин привез из Болгарии много костюмов, образцы оружия, предметы снаряжения, подобранные на полях сражений и необходимые для работы над картинами. Хотя часть ценных этюдов бесследно пропала, все же альбомы Верещагина с многочисленными карандашными набросками, а также этюды маслом позволяли художнику приступить к большим тематическим полотнам.

Картины русско-турецкой войны раскрывают с глубокой правдой ту историческую эпопею борьбы России за освобождение балканских народов. Они показывают победы и поражения, но главное в них - тяжкий труд, невыразимые мучения, страшные бедствия, которые несет народам, солдатской массе война. Балканская серия - это наиболее значительные произведения художника как по идейному содержанию, так и по высокому художественному мастерству. Глубоко правдивы и выразительны композиции картин; их колорит отличается единством, тональной собранностью, глубокой связью с содержанием.

В связи с открытием в Петербурге в 1880, а затем в 1883 годах верещагинских выставок, на которых демонстрировались новые картины, в прогрессивной печати появилось множество статей, горячо поддержавших художника, высказавших ему самые хвалебные эпитеты. В одной из статей очень верно подмечались особенности творчества Верещагина: "Нет в его картинах ни победно шумящих знамен, ни сверкающих штыков, ни блестящих эскадронов, несущихся на пылающие огнем батареи, не видно торжественных шествий, поднесения трофеев, ключей и пр. Вся та парадная, увлекательная обстановка, которую человечество измыслило для прикрытия пагубнейшего из своих деяний, чужда кисти г. Верещагина; перед вами голая действительность".

Интерес общества к верещагинским картинам был необычайно высокий. Живейшее обсуждение их шло в клубах, частных домах, во время антрактов в театрах и прямо на улицах.

Реакционные же круги, царствующий дом и журналисты-ретрограды подняли против Верещагина целую кампанию. Художника обвиняли в том, что он якобы выражает в своих произведениях "турецкую точку зрения", сочувствует турецкой армии, умышленно дискредитирует русский генералитет и русское войско. Верещагин представал в некоторых статьях как антипатриот.

Вокруг Верещагина снова завязалась страстная полемика в печати. Власти определенно заподозрили в Верещагине революционера, чуть ли не стремящегося свергнуть монархию. В статьях и книгах художника царская цензура стала бесцеремонно Вычеркивать целые страницы. Военные круги намеревались выслать Верещагина в один из его приездов в Россию из Петербурга и лишить его звания георгиевского кавалера. Художнику пришлось опасаться ареста и ссылки.

Конфликт между Верещагиным и правящими кругами снова резко обострился. Самым тяжелым его последствием опять явилось нежелание правительства приобрести в собственность государства картины русско-турецкой войны, созданные с огромным трудом. А частные коллекционеры, например П. М. Третьяков и И. H. Терещенко, смогли приобрести лишь отдельные произведения, вследствие чего единая по замыслу серия полотен дробилась и разрознивалась.

Не только в России, но и в Западной Европе, и в Америке военные власти опасались антимилитаристского, обличительного влияния верещагинских картин. "Солдатам и школам, - писал Верещагин Стасову в 1882 году о своей берлинской выставке, - запрещено было ходить гуртом на мою выставку, вот-то дураки и идиоты"37. Однажды на вопрос корреспондента газеты - как относятся к его картинам известные современные полководцы, художник ответил: "Мольтке очень любил их и был всегда первым на моих выставках, но он издал приказ, по которому ни один солдат не смел смотреть их. Офицерам было позволено, но не солдатам". "Сегодня, - писал несколько позднее художник жене из США, - на предложение мое водить на выставку по дешевой цене детей, я получил ответ, что картины мои способны отвратить молодежь от войны, а это, по словам этих господ, нежелательно".

Тяжелые душевные переживания привели Верещагина к серьезному нервному расстройству, к глубоким внутренним колебаниям. В письме Стасову от 17 апреля 1882 года он, например, говорил: "Больше батальных картин писать не буду - баста! Я слишком близко принимаю к сердцу то, что пишу; выплакиваю (буквально) горе каждого раненого и убитого. К тому же не только в России, но и в Австрии, и в Пруссии признали революционное направление моих военных сцен. Ладно же, пусть пишут не революционеры, а я, нигилист, посмотрю, а может, и посмеюсь в кулак. Нигилистом, Вы знаете, признала меня вся наша императорская фамилия с нынешним императором во главе. Я найду себе другие сюжеты".

После закрытия своей петербургской выставки 1883 года Верещагин продолжал жить в Париже, время от времени отправляясь в путешествия. В 1884 году художник поехал в Сирию и Палестину. Впечатления этой поездки вызвали желание создать серию картин на совершенно необычные для Верещагина сюжеты Евангелия. Трактованы они весьма оригинально, совершенно отлично от традиций, принятых в европейском изобразительном искусстве.

Верещагин был атеистом и материалистом, не верил в мистику и сверхъестественные чудеса. В результате глубоких размышлений, а отчасти и под влиянием позитивистских западноевропейских учений он сделал попытку истолковать евангельские легенды материалистически. Кроме того, он нашел глубокое несоответствие между содержанием древних библейских текстов и их ханжеским толкованием современной церковью.

В картинах Верещагина жизнь Христа трактуется реально, часто в духе древних преданий и данных историко-этнографических наук, что официальная церковь признала чистейшим святотатством. Среди картин на евангельские сюжеты, передающих природу Палестины, быт, типы, костюмы, занятия ее жителей в далекие времена, выделяются два холста, вызвавшие особенно острую полемику в европейских странах. Это "Святое семейство" и "Воскресение Христово" (обе 1884-1885гг.). В России же все евангельские картины Верещагина вообще были запрещены.

Евангельские картины породили волну страшного возмущения католического духовенства. Экспонированные на одной из выставок Верещагина в Вене, эти картины настолько "оскорбили" католическую церковь, что венский архиепископ, кардинал Гангльбауер опубликовал против них и их автора целое воззвание. Атмосфера травли художника сгустилась до того, что один из фанатиков-монахов облил картины "Святое семейство" и "Воскресение Христово" кислотой, прожег и почти погубил их. Другой фанатик упорно разыскивал местожительство Верещагина, готовя покушение на его жизнь.

После поездки на Ближний Восток Верещагин исполнил также ряд картин, запечатлевших исторические памятники и архитектурные ансамбли. В их числе - "Стена Соломона" и "В Иерусалиме. Царские гробницы" (обе 1884-1885гг.). На основе собранных в странах Ближнего Востока этнографических, исторических и археологических материалов художник написал в 1887 году картину "Распятие на кресте у римлян". Это сцена страшной казни, которой в далекие времена, в период римского владычества в Палестине, завоеватели устрашали непокорных. Картина "Распятие на кресте у римлян" вошла в особую серию полотен (трилогию), посвященную осуждению смертной казни.

[Продолжение следует] |  | |  22.08.2009, 19:12 22.08.2009, 19:12 | #17 | Рег-ция: 03.10.2008 Сообщения: 3,035 Благодарности: 222 Поблагодарили 317 раз(а) в 237 сообщениях |  Ответ: Очерки путешествия в Гималаи Ответ: Очерки путешествия в Гималаи