НОВАЯ ЭКО-БАТАРЕЯ НА ОСНОВЕ ВОДОРОСЛЕЙ ГОД ЗАРЯЖАЛА ПОРТАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) создали надежный и возобновляемый биологический фотоэлектрический элемент на основе цианобактерий. С его помощью они смогли непрерывно заряжать микропроцессор в течение года. Для этого понадобились только свет и вода, передает EurekAlert!. Подробно разработка описана в журнале Energy & Environmental Science.

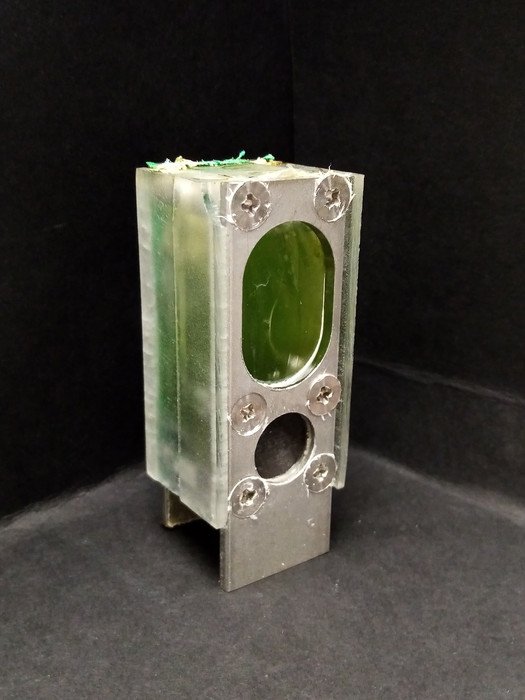

Система – размером примерно с батарею типа АА — изготовлена из обычных, недорогих и в значительной степени пригодных для повторного использования материалов. Она включает в себя водоросли Synechocystis, которые естественным образом собирают солнечную энергию с помощью фотосинтеза. Слабый электрический ток, который вырабатывается в процессе, затем взаимодействует с алюминиевым электродом и используется для питания микропроцессора.

Новое фотоэлектрическое устройство не разряжается так же, как, например, литий-ионная батарея, потому что оно постоянно использует свет в качестве источника энергии. И, несмотря на то что для фотосинтеза требуется свет, устройство может продолжать вырабатывать энергию даже в темное время суток. Еще одно преимущество: оно можно легко воспроизвести сотни тысяч раз для питания большого количества небольших устройств.

В эксперименте ученые применили элемент для питания Arm Cortex M0+ — микропроцессора, широко используемого в устройствах Интернета вещей. Интернет вещей — это обширная и растущая сеть электронных устройств, каждое из которых потребляет небольшое количество энергии. Эти устройства собирают и обмениваются данными в режиме реального времени через Интернет. Используя недорогие компьютерные чипы и беспроводные сети, многие миллиарды портативных гаджетов*являются частью этой сети — от умных часов до датчиков температуры на электростанциях.

Исследователи отмечают, что питать триллионы устройств Интернета вещей с помощью литий-ионных аккумуляторов было бы нецелесообразно: для этого потребуется в три раза больше лития, чем ежегодно производится в мире. А традиционные фотоэлектрические элементы изготавливаются из опасных материалов, оказывающих неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

[Фото: PAOLO BOMBELLI]

Автор Татьяна Матвеева

Информация взята с портала «Научная Россия» (

https://scientificrussia.ru/)