| Forum.Roerich

Живая Этика (Агни Йога), Теософия

| |

|   Результаты поиска в Google Результаты поиска в Google | | |   Результаты поиска по Агни Йоге Результаты поиска по Агни Йоге | | |  02.05.2021, 01:22 02.05.2021, 01:22 | #41 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

Значение слов

Ханжа

Ханжа - это притворно добродетельный, лицемерно набожный человек. Ханжой называют того, кто громко осуждает чужие пороки и «непристойное» поведение, не замечая при этом собственных грехов. «Не будь ханжой!» - призыв не изображать ложный стыд.

Ханжество - показное благочестие и напускная набожность.

Ханжеский - лицемерный, неискренний, старающийся быть «святее Папы Римского».

Глагол ханжить означает проявлять ханжество.

В старину в Новгородской и Вятской губерниях ханжами называли бродяг и попрошаек, свидетельствует Владимир Даль. Слово «ханжа» происходит, по-видимому, от турецкого ẋаdžу и арабского haǧǧi - паломник. Хадж в исламе - паломничество в святой город Мекка, которое раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.

Еще в одном значении ханжа - это китайская хлебная водка или вовсе денатурат, который пьют в качестве алкогольного суррогата. Например, у А.Н. Толстого: «Семен Иванович раздобыл бутылку ханжи, очищенной нашатырем» («Похождения Невзорова, или Ибикус»).

Синонимы к слову ханжа

Синонимы к слову ханжа - фарисей, лицемер, пустосвят, святоша, ипокрит, суесвят, филистер.

Синонимы к слову ханжество - лицемерие, неискренность, пустосвятство, фарисейство, пуританство, жеманность.

В некоторым смысле антоним ханжеству - цинизм. |  | |  05.06.2021, 23:31 05.06.2021, 23:31 | #42 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

|  | | | Этот пользователь сказал Спасибо Consta за это сообщение. | |  06.06.2021, 09:04 06.06.2021, 09:04 | #43 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

и немного современного креатива, в ознаменование, так сказать...  Пушкин пустого не посоветует! |  | |  07.07.2021, 18:55 07.07.2021, 18:55 | #44 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

Шёл по улице удачник, Весь в глиже, одетый брежно, И на вид он очень взрачный, Сразу видно, что годяй! Он людимый, он имущий, Удивительный дотёпа, Он доумок и доучка, И доразвитый вполне. А ему идёт навстречу Врастеничная Смеяна, Языком вполне цензурным Говорит ему взначай: Я уклюжая такая, И природная поседа, Я радивая ужасно, Очень ряшество люблю! А давай-ка мы с тобою Будем жить в законном браке, Ведь такой кудышной пары Сыщут вряд ли кто и где! Юрий Басин  |  | | | Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Consta за это сообщение. | |  08.07.2021, 21:20 08.07.2021, 21:20 | #45 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

|  | | | Этот пользователь сказал Спасибо Consta за это сообщение. | |  13.07.2021, 21:10 13.07.2021, 21:10 | #46 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

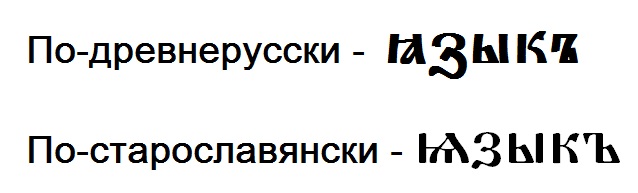

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой Тунгуз, и друг степей калмык. Пушкин А.С. Загадочное слово «язык» Поговорим об этимологии слова язык?.. Впрочем, сразу надо сказать, что тема сложная. Этимология в данном случае гипотетическая, и существуют разные предположения как о первоначальном облике слова, так и о его исконном значении. И в древнерусском, и в современном русском слово язык многозначное. В настоящее время у него выделяют следующие основные значения: Орган в ротовой полости у человека и животных. Орган речи. Система словесного выражения мыслей, средство общения людей (язык русский, английский, испанский и т. д.). Разновидность, стиль речи, в том числе индивидуальный (язык говоров, Пушкина, СМИ и др.). Система знаков (звуковых, зрительных и т. д.), передающих информацию (язык животных, жестов, программирования и др.). Народ, народность (устаревшее). Пленный, который может сообщить нужную информацию. Подвесной стержень в колоколе. Предмет, имеющий удлиненную форму (язык пламени, ледника и др.). Небольшое отступление. Как видим, некоторые значения слова сильно отдалены друг от друга. Это дало основание некоторым лингвистам считать, что язык как ‘часть тела’, ‘средство общения’ и ‘народ’ – это не значения одного слова, а разные слова, т. е. омонимы. Такая точка зрения отражена, например, в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова. Автору данной статьи представляется более верной мысль, что мы имеем здесь дело не с омонимами, а с многозначностью. Почему? Омонимы – это слова, одинаковые по звучанию, но разные по значению, причем в их семантике нет ничего общего. А в нашем случае связь значений все же прослеживается: мы говорим на русском языке, используя необходимый для этого орган речи; на одном языке обычно говорят представители одного народа. Обратимся теперь к более ранним эпохам. Известный русский языковед XIX века Измаил Иванович Срезневский значительную часть своей жизни посвятил созданию словаря древнерусского языка, исследуя употребление слов в старинных памятниках письменности. Правда, завершить эту огромную работу ученый не успел, и собранные им материалы были изданы после его смерти. В работе И. И. Срезневского у слова язык выделены следующие значения: Часть тела. Речь. Язык, наречие. Народ, племя. Иноплеменники, язычники (во множественном числе). Народ, люди. Переводчик, проводник. Пленный, который может сообщить сведения о неприятеле. Свидетельское показание. Завещание.  Старославянское написание слова язык с йотированным юсом малым говорит о том, что в первом слоге там когда-то был носовой звук [ę] (до сих пор существующий в польском языке). Носовые гласные в древнерусском утратились достаточно рано, и на месте [ę] развился звук [а]. Поэтому по-древнерусски слово язык стало записываться с йотированным азом в начале. Предположительно восстановленный праславянский «предок» – *językъ, где -къ являлось суффиксом. Этому слову родственны, по мнению лингвистов, древнепрусское insuwis, литовское liežuvis, древнеиндийское jihvā, латинское lingua, готское tuggō и др. Есть версия, что все они восходят к индоевропейской основе *dņg’hū-, *dņg’hwā— со значением ‘орган вкуса и речи’. Эта версия наиболее вероятна. Согласно другому предположению, *językъ происходит от индоевропейского корня *eng— ‘узкий’ (праславянская форма слова узок – *ǫzъkъ). Тогда первоначальным значением могло быть ‘полоска (кожи, ткани и т. п.)’, а значение ‘орган в ротовой полости’ является вторичным. Некоторые исследователи считают, что слово *językъ в этимологическом плане родственно словам вязать (*vęzati) и узы, и в этом случае его первоначальное значение – ‘речь’, т. е. то, что связывает людей или само вяжется из слов. Из основных версий эта выглядит наименее обоснованной. Итог сказанного неутешителен: происхождение слова язык, судя по всему, прояснится еще не скоро. Возможно, бесспорная этимология здесь так и не будет найдена… . Литература: Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и гл. ред. А. С. Кузнецов. – СПб., 2000. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2003. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. – СПб., 1912. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – Т. 4. – М., 1987. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. – Т. 2. – М., 1999. Этимологический словарь современного русского языка / Сост. А. К. Шапошников. – Т. 2. – М., 2010. Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка. – К., 1989.  |  | |  21.07.2021, 08:12 21.07.2021, 08:12 | #47 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

Срезают лазером сосули, В лицо впиваются снежины. До остановы добегу ли, В снегу не утопив ботины? А дома ждет меня тарела, Тарела гречи с белой булой; В ногах – резиновая грела, И тапы мягкие под стулом. В железной бане – две селеды, Торчат оттуда ложа с вилой. Есть рюма и бутыла с водой, Она обед мой завершила. Я в кружу положу завары, Раскрою «Кобзаря» Шевчены – Поэта уровня Петрары И Валентины Матвиены. © Павел Шапчиц, 2010 |  | | | Этот пользователь сказал Спасибо Consta за это сообщение. | |  28.07.2021, 20:10 28.07.2021, 20:10 | #48 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

Да пришли ми цтениѧ доброго (полный текст) Сможете ли вы разобрать берестяные грамоты древних новгородцев? Cемьдесят лет назад, 26 июля 1951 года, археологическая экспедиция под руководством профессора Артемия Арциховского, работавшая в Новгороде, обнаружила первую берестяную грамоту с надписью, автор которой жил в Средние века. С тех пор эту дату отмечают как День бересты — всего на сегодняшний день найдено 1248 берестяных грамот (и еще одна берестяная икона), и почти все они были подняты из новгородских раскопов.  Первую грамоту датировали началом XV века, но были найдены и более древние записи — вплоть до XI века. Важнейшее значение берестяных записок состояло в том, что они сохранили формы разговорной речи и содержали частную и деловую переписку, а не торжественные летописные сообщения или религиозные поучения. Иными словами, благодаря новгородской бересте мы смогли узнать, как много веков назад простые люди общались между собой на бытовые и хозяйственные темы. Расшифровка новгородских грамот позволила реконструировать самостоятельный древненовгородский диалект древнерусского языка. Огромную роль в этом процессе сыграл академик Андрей Анатольевич Зализняк, который был знаменит, в частности, тем, что в последние годы регулярно рассказывал самой широкой аудитории о находках очередного археологического сезона под Новгородом. Конечно, древнерусские берестяные грамоты написаны на старом языке, не очень похожем на современный русский: многие слова сильно поменяли значение, некоторые исчезли, грамматика тоже изменилась. Другая орфография: буквы О и Ъ, а также Е и Ь часто заменяют друг друга. Причем, за небольшими исключениями, — это текст, не разделенный на слова, что тоже затрудняет перевод. Сможете ли вы правильно поделить на слова и угадать перевод некоторых фраз из берестяных грамот? Пройдите наш тест, который специально к этому дню составил сотрудник Института русского языка РАН, доцент Школы лингвистики ВШЭ Дмитрий Сичинава.  |  | | | Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Consta за это сообщение. | |  23.08.2021, 10:08 23.08.2021, 10:08 | #49 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

Много лет тому назад на первом курсе одного из языковедческих учебных заведений должно было происходить первое занятие – вступительная лекция по «Введению в языкознание». Студенты, робея, расселись по местам: профессор, которого ожидали, был одним из крупнейших советских лингвистов. Что-то скажет этот человек с европейским именем? С чего начнёт он свой курс? Профессор снял пенсне и оглядел аудиторию добродушными дальнозоркими глазами. Потом, неожиданно протянув руку, он указал пальцем на первого попавшегося ему юношу. – Ну, вот… вы – проговорил он вместо всякого вступления. – Подите-ка сюда, к доске. Напишите… напишите вы нам… предложение. Да, да. Мелом, на доске. Вот такое предложение: «Глокая…» Написали? «Гло́кая ку́здра». У студента, что называется, дыхание спёрло. И до того на душе у него было неспокойно: первый день, можно сказать, первый час в вузе; страшно, как бы не осрамиться перед товарищами; и вдруг… Это походило на какую-то шутку, на подвох… Он остановился и недоуменно взглянул на учёного. Но языковед тоже смотрел на него сквозь стёкла пенсне. – Ну? Что же вы оробели, коллега? – спросил он, наклоняя голову. – Ничего страшного нет… Куздра как куздра… Пишите дальше! Юноша пожал плечами и, точно слагая с себя всякую ответственность, решительно вывел под диктовку: «Гло́кая куздра ште́ко будлану́ла бо́кра и курдя́чит бокрёнка». В аудитории послышалось сдержанное фырканье. Но профессор поднял глаза и одобрительно осмотрел странную фразу. – Ну вот! – довольно произнес он. – Отлично. Садитесь, пожалуйста! А теперь… ну, хоть вот вы… Объясните мне: что эта фраза означает? Тут поднялся шум. – Это невозможно объяснить! – удивлялись на скамьях. – Это ничего не значит! Никто ничего не понимает… И тогда-то профессор нахмурился: – То есть как: «никто не понимает»? А почему, позвольте вас спросить? И неверно, будто вы не понимаете! Вы отлично понимаете всё, что здесь написано… Или – почти всё! Очень легко доказать, что понимаете! Будьте добры, вот вы: про кого тут говорится? Испуганная девушка, вспыхнув, растерянно пробормотала: – Про… про куздру какую-то… – Совершенно верно, – согласился учёный. – Конечно, так! Именно: про куздру! Только почему про «какую-то»? Здесь ясно сказано, какая она. Она же «глокая»! Разве не так? А если говорится здесь про «куздру», то что за член предложения эта «куздра»? – По…подлежащее? – неуверенно сказал кто-то. – Совершенно верно! А какая часть речи? – Существительное! – уже смелее закричало человек пять. – Так… Падеж? Род? – Именительный падеж… Род – женский. Единственное число! – послышалось со всех сторон. – Совершенно верно… Да, именно! – поглаживая негустую бородку, поддакивал языковед. – Но позвольте спросить у вас: как же вы это всё узнали, если по вашим словам, вам ничего не понятно в этой фразе? По-видимому, вам многое понятно! Понятно самое главное! Можете вы мне ответить, если я у вас спрошу: что она, куздра, наделала? – Она его будланула! – уже со смехом, оживленно загалдели все. – И штеко притом будланула! – важно проговорил профессор, поблескивая оправой пенсне, – И теперь я уже просто требую, чтобы вы, дорогая коллега, сказали мне: этот «бокр» – что он такое: живое существо или предмет? Как ни весело было в этот миг всем нам, собравшимся тогда в той аудитории, но девушка опять растерялась: – Я… я не знаю… – Ну вот это уж никуда не годится! – возмутился учёный. – Этого нельзя не знать. Это бросается в глаза. – Ах да! Он – живой, потому что у него «бокрёнок» есть. Профессор фыркнул. – Гм! Стоит пень. Около пня растет опёнок. Что же, по-вашему: пень живой? Нет, не в этом дело, А вот, скажите: в каком падеже стоит тут слово «бокр». Да, в винительном! А на какой вопрос отвечает? Будланула – кого? Бокр-а! Если было бы «будланула что» – стояло бы «бокр». Значит, «бокр» – существо, а не предмет. А суффикс «-ёнок» – это ещё не доказательство. Вот бочонок. Что же он, бочкин сын, что ли? Но в то же время вы отчасти встали на верный путь… Суффикс! Суффиксы! Те самые суффиксы, которые мы называем обычно служебными частями слова. О которых мы говорим, что они не несут в себе смысла слова, смысла речи. Оказывается, несут, да ещё как! И профессор, начав с этой смешной и нелепой с виду «глокой куздры», повёл нас к самым глубоким, самым интересным и практически важным вопросам языка. – Вот, – говорил он, – перед вами фраза, искусственно мною вымышленная. Можно подумать, что я нацело выдумал её. Но это не вполне так. Я действительно тут перед вами сделал очень странное дело: сочинил несколько корней, которых никогда ни в каком языке не бывало: «глок», «куздра», «штек», «будл» и так далее. Ни один из них ровно ничего не значит ни по-русски, ни на каком-либо другом языке. Я, по крайней мере, не знаю, что́ они могут значить. Но к этим выдуманным, «ничьим» корням я присоединил не вымышленные, а настоящие «служебные части» слов. Те, которые созданы русским языком, русским народом, – русские суффиксы и окончания. И они превратили мои искусственные корни в макеты, в «чучела» слов. Я составил из этих макетов фразу, и фраза эта оказалась макетом, моделью русской фразы. Вы её, видите, поняли. Вы можете даже перевести её; перевод будет примерно таков: «Нечто женского рода в один приём совершило что-то над каким-то существом мужского рода, а потом начало что-то такое вытворять длительное, постепенное с его детенышем». Ведь это правильно? Значит, нельзя утверждать, что эта искусственная фраза ничего не значит! Нет, она значит, и очень многое: только её значение не такое, к каким мы привыкли. <...> Так или примерно так говорил нам крупный советский языковед Лев Владимирович Щерба, учеником которого я имел честь когда-то быть" (Л. Успенский. Слово о словах"). |  | | | Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Consta за это сообщение. | |  23.08.2021, 13:05 23.08.2021, 13:05 | #50 | Рег-ция: 06.04.2003 Сообщения: 5,042 Благодарности: 714 Поблагодарили 1,758 раз(а) в 1,095 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

Не менее интересная история о русском языке: Цитата: Объяснял старшему сыну, что в русском языке нельзя сказать «победю». Ну нет первого лица единственного числа будущего времени у слова «победил». Может быть «побеждаю», но никак не «победю».

— А как тогда? — спросил старший.

— При помощи вспомогательного глагола. Например «я одержу победу».

Немедленно встрял младший:

— Да-да! При помощи вспомогательного глагола одержимости!

И не поймёшь — всерьёз ляпнул или пошутил. В свои шесть младший уже артист.

— А вот у множественного числа есть будущее время… — размышляет сын.

— Да. Победим, — соглашаюсь я.

И вдруг думаю, насколько же это красиво и правильно. В русском языке может быть личная победа — но только как свершившийся факт. А вот загадывать на неё, обещаться победить — нельзя. Можно — только если ВМЕСТЕ. МЫ - победим.

Это язык. Он определяет сознание. Он определяет народ. Если в языке нет чего-то, что есть у других народов — это неспроста. И если есть что-то уникальное — тоже.

Сергей Лукьяненко © | |  | | | Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Андрей С. за это сообщение. | |  07.09.2021, 21:04 07.09.2021, 21:04 | #51 | Рег-ция: 23.02.2008 Адрес: Украина Сообщения: 9,586 Благодарности: 5,319 Поблагодарили 2,741 раз(а) в 1,606 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

Профессор-санскритолог Дурга Прасад Шастри на научной конференции 1964 г. заявил, что русский язык и санскрит – два языка в мире, которые больше всего похожи друг на друга.

Поищем сходство вместе:

Жить - джив

Простор - прастара

Ночь - нич

Семья - самья

Снег - снеха

Мать - матри

Огонь - агни

Падать - пад

Диво - диво

Пена - пена

Чай - чай

Санскрит является одним из 22-х государственных языков Индии, на котором по сей день говорят более 50 тысяч человек в штатах Керала и Карнатака. Ещё для 200 тысяч это второй родной язык.

#Русскийязык: «То ваш дом, это наш дом» («То vash dom, eto nash dom»).

#Санскрит: «Tat vas dham, etat nas dham». |  | | | Этот пользователь сказал Спасибо В.Е.К. за это сообщение. | |  14.09.2021, 09:31 14.09.2021, 09:31 | #52 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

(пожалуй припишу, что точное значение слова смотрите в словарях, а это игра слов) (пожалуй припишу, что точное значение слова смотрите в словарях, а это игра слов) |  | |  10.12.2021, 17:27 10.12.2021, 17:27 | #53 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

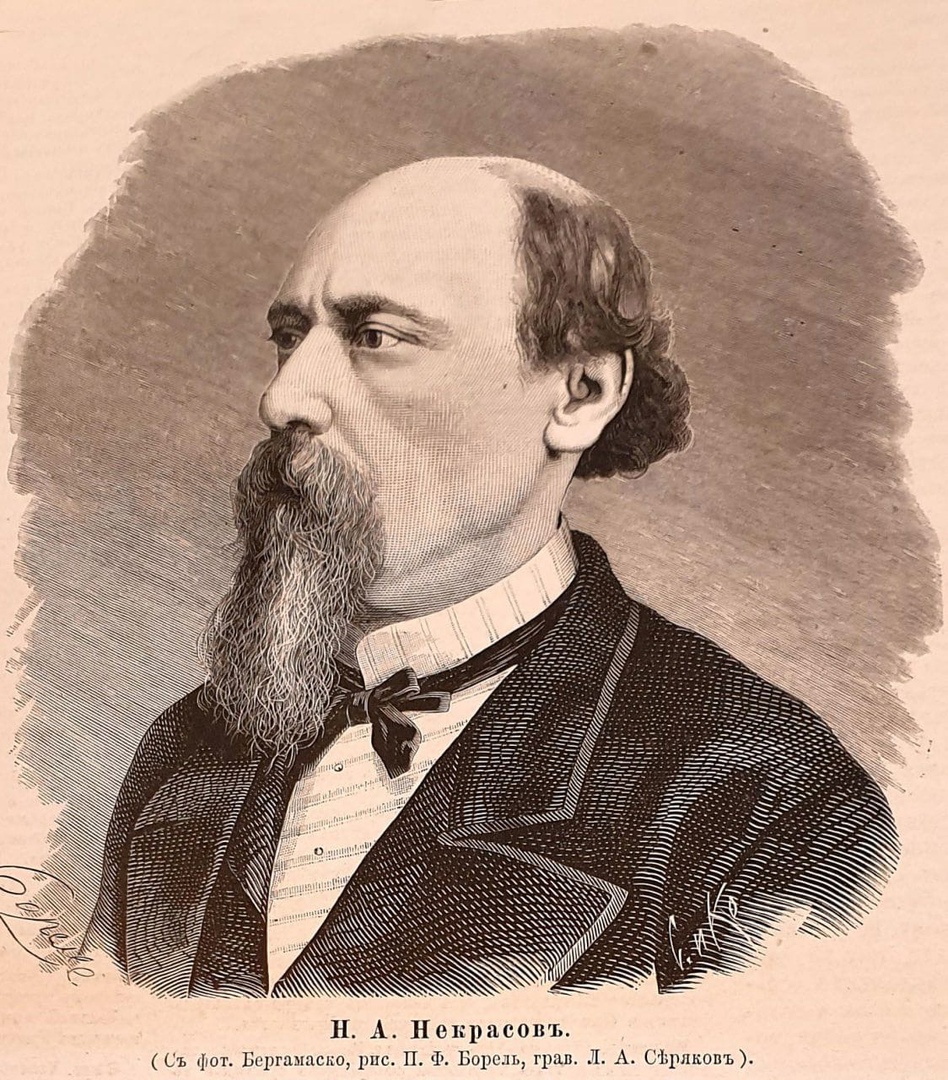

200 лет со дня рождения великого поэта Николая Некрасова 10 декабря (по новому стилю) 1821 года в украинском уездном городе Немирове Подольской губернии родился Николай Алексеевич Некрасов - поэт, журналист и общественный деятель. В своих стихах он отразил жизнь простого русского народа: его боль и переживания. Автор бессмертной поэмы «Кому на Руси жить хорошо», которая и по сей день не теряет своей актуальности. Особое внимание он уделял теме крепостничества, сделал образ русского крестьянина полноценной частью литературы. Некрасов был редактором знаменитого журнала «Современник». Именно он открыл мировой литературе имена Тургенева и Толстого, издал дебютный роман Достоевского «Бедный люди». Николай Некрасов скончался 8 января 1878 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга. В минуты унынья, о родина-мать! Я мыслью вперед улетаю. Еще суждено тебе много страдать, Но ты не погибнешь, я знаю. Был гуще невежества мрак над тобой, Удушливей сон непробудный, Была ты глубоко несчастной страной, Подавленной, рабски бессудной. Давно ли народ твой игрушкой служил Позорным страстям господина? Потомок татар, как коня, выводил На рынок раба-славянина, И русскую деву влекли на позор, Свирепствовал бич без боязни, И ужас народа при слове «набор» Подобен был ужасу казни? Довольно! Окончен с прошедшим расчет, Окончен расчет с господином! Сбирается с силами русский народ И учится быть гражданином. И ношу твою облегчила судьба, Сопутница дней славянина! Еще ты в семействе — раба, Но мать уже вольного сына!  |  | |  19.12.2021, 07:06 19.12.2021, 07:06 | #54 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

ЗАХОДЯТ КАК-ТО ГРУМЕР, ФРИК И СМЕХАЧ В ИНТЕРНЕТ… А ТАМ О НЕОЛОГИЗМАХ ГОВОРЯТ

По словам филолога С.В. Ильясовой, период пандемии стимулировал «лавинообразное словотворчество». Сотрудники Института лингвистических исследований РАН даже выпустили «Словарь русского языка коронавирусной эпохи».  «Языковая ситуация, вызванная пандемией, – редкий случай в истории русского языка, когда за очень короткий период появившееся огромное количество новых слов и изменившееся употребление слов, уже имеющихся в языке, активизировавшиеся словообразовательные модели, те или иные активные формулы языковой игры позволяют запечатлеть момент языкового развития в его очень концентрированной форме», – отметили составители. В словарь вошли, к примеру, следующие лексические единицы – «ковидобес», «алкоизоляция», «обеззуметь», «перчаткобесие», «сидидомец». Младший научный сотрудник лаборатории антропологической лингвистики ИЛИ РАН, одна из составительниц «Словаря русского языка коронавирусной эпохи» Е. Громенко обращает внимание на то, что едва ли многие из этих слов «приживутся» в языке: «Подобные словари неологизмов запечатлевают язык в динамике. Из этих слов потом останется очень маленькое количество, 1% в перспективе». Неологизация словарного состава русского языка происходила на протяжении веков. Некоторые «новоявленные» слова не выдерживали испытания временем, а некоторые прочно закреплялись в активном обиходе, встраивались в словообразовательную систему языка. В 2020 году в Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН попало 675 новых слов (среди них – «кешбэк», «коворкинг», «зожник», «подкаст», «веган», «каршеринг»). Когда слово попадает в словарь, это свидетельствует о том, что преодолён определённый порог вхождения. Лексическая единица становится «полноправным» членом языковой системы, за ней закрепляется определённое написание и фиксированное значение. Главный редактор онлайн-издания о русском языке «Правильная речь» Е. Учайкина отмечает, что «для живого языка неологизмы совершенно необходимы». Язык можно считать своеобразным отражением развития общества. Всё новое запечатлевается в лексике. Так, когда-то неологизмами являлись слова «нэп», «космонавт», «принтер». Если же новые значения появляются у существующих в языке слов, то стоит говорить о развитии семантической деривации – расширении семантического объёма слова. Например, «крот» со временем стал не только подземным животным, но и средством для очистки труб, а «обвал» – не только обрушением горных пород, но и падением курса валют. Существует также словообразовательная деривация – явление, которое предполагает образование неологизмов из языковых морфем по образцу существующих слов. Особняком в системе неологизмов стоят индивидуально-стилистические, то есть авторские неологизмы. Ещё одно их наименование – «окказионализмы», то есть слова, внедрённые «по случаю», как средства выразительности или языковой игры. Большая часть авторских неологизмов не закрепляется в активном языковом запасе. Однако есть и «прижившиеся» окказионализмы. Так, например, слова «будущность», «эпоха», «цивилизация», «промышленность» ввёл в русскую речь Н. Карамзин, «кислород», «горизонт», «вещество» – М. Ломоносов. Благодаря Ф. Достоевскому распространилось слово «стушеваться», про которое он рассказывал следующую историю: «Словцо это изобрелось в том классе Главного инженерного училища, в котором был и я, именно моими однокурсниками… Во всех шести классах училища мы должны были чертить разные планы… Все планы чертились и оттушевывались тушью, и все старались добиться, между прочим, уменья хорошо оттушевывать данную плоскость, с темного на светлое, на белое и на нет… Вдруг у нас в классе заговорили: «Где такой-то? — Э, куда-то стушевался!» <…> Стушеваться именно означало тут удалиться, исчезнуть, и выражение взято было именно с стушевывания, то есть с уничтожения, с переходом темного на нет. Очень помню, что словцо это употреблялось лишь в нашем классе, вряд ли было усвоено другими классами, и когда наш класс оставил училище, то, кажется, с ним оно и исчезло. Года через три я припомнил его и вставил в повесть». Много авторских неологизмов распространилось в эпоху Серебряного века, когда «словотворчество» было важным средством самовыражения. Особенно это касается творчества футуристов. В 1912 году вышел сборник «Пощёчина общественному вкусу». В манифесте, под которым подписались В. Маяковский, А. Крученых, Д. Бурлюк, В. Хлебников, предлагалось «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности». Помимо этого декларировались права поэтов, среди которых выделялись права «на увеличение словаря в его объёме произвольными и производными словами (Слово-новшество) и «на непреодолимую ненависть к существовавшему … языку». Так и появились «мокредная мосень», «брыкачи и смехири», «градоженщина», «заградноблесткие рестораны», «продажночеляди улыбкожабы», «красивость шаткомоды», «времушек-камушек»… Примеров подобного «речетворчества» вполне хватит на увесистый «Словарь футуристической эпохи». Или, если хотите, «Футуварь эпохи»… Языковые эксперименты футуристов вызывали неоднозначную реакцию. Не всем пришлись по вкусу «времушки-камушки»... Так, лингвист И. А. Бодуэн де Куртенэ писал: «Сочинение подобных “слов” я объясняю себе прежде всего беспросветным сумбуром и смешением понятий и по части языка, и по части искусства, сумбуром, насаждённым в головах и школьным обучением языку, и безобразиями современной жизни.... Мстят языку за безобразие и ужасы современной жизни. Наконец, некоторых толкает на этот путь желание чем-нибудь отличиться, заменяя убожество мысли и отсутствие настоящего таланта лёгким и ничего не стоящим сочинительством новых “слов”». И всё же некоторые словесные «инновации» футуристов «вошли в язык». Например, «самолёт» и «бездарь» И. Северянина, «лётчик» В. Хлебникова, «заумь» А. Крученых. В. Хлебников считал, что новые слова создаются не по произволу автора: за ними должны стоять новые значения или оттенки значений. А «создаются» слова постоянно – не зря Н. Заболоцкий называл русский язык «животворящим». И, что важно, – «полным разума». Ведь, как писал П. Вяземский, «язык есть исповедь народа: в нем слышится его природа, его душа и быт родной».  |  | |  26.12.2021, 00:50 26.12.2021, 00:50 | #55 | Рег-ция: 23.02.2008 Адрес: Украина Сообщения: 9,586 Благодарности: 5,319 Поблагодарили 2,741 раз(а) в 1,606 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

"Интересное рядом...

"Извольте-с". Почему раньше в России к словам добавляли частицу "-с"?

"Да-с", "нет-с", "извольте-с" - в XIX веке подобные слова в разговорной речи были привычны. Любители классической литературы не раз замечали их в трудах писателей того периода. С какой целью люди добавляли "-с" и почему такая привычка исчезла с приходом советской власти?

Принадлежность к интеллигенции

Частица "-с" добавляемая к словам называется словоерс. Применялась такая форма разговора лишь в определенных ситуациях. В начале XIX века таким образом проявляли знак почтения к собеседнику. Например, в разговоре между коллегами на работе или в обращении к незнакомому человеку. А к концу XIX века привычка приняла депрециативное значение (самоунижение). Например, в ситуации когда говорящий был ниже по статусу собеседника или в процессе заискивания)

Сама буква "с" ассоциируется со словом "сударь". То есть звучать, на самом деле, должно как "да, сударь" или "извольте, сударь". Буква "с" это результат сокращения. Писалась она по старой орфографии с твердым знаком на конце.

После революции на смену "сударям" пришли "товарищи", а потому словоерс стал больше не нужен. Однако, на свой страх и риск, его продолжала использовать старая интеллигенция (профессура, учителя) в знак своей элитарной культуры, интеллектуального превосходства над другими. В некоторой мере, словоерс остался на вооружении семейных врачей, которые также использовали частицу "-с" для придания себе авторитета.

Сегодня подобная привычка из моды вышла полностью, а слово "сударь", как правило, применяется с иронией.

Дореволюционная система обучения

Наверное, кто-нибудь спросит, как вообще появилось это странное определение - "словоерс".

Произошло оно благодаря забытой дореволюционной системе обучения азбуки. Изучая буквы, ученики произносили их так: "А" - "аз", "Б" - "буки", "В" - веди" и так далее. "С" произносилось, как "слово", а "Ъ" - "ер". Таким образом, "СЪ" будет произноситься "словоер". |  | |  12.02.2022, 17:01 12.02.2022, 17:01 | #56 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

Спорят викинг и раввин, Спор заведомо бесплоден: - Бог - один. И он не Один. - Один - Бог. И не один. Раввин и викинг в жарком споре сошлись на том, что сила в Торе! |  | |  27.03.2022, 14:34 27.03.2022, 14:34 | #57 | Рег-ция: 19.01.2005 Сообщения: 34,121 Благодарности: 15,295 Поблагодарили 3,612 раз(а) в 2,584 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

__________________

Сохраняйте душевный свет. Вопреки всему, не смотря ни на что. Это свет, по которому вас найдут такие же светлые души. |  | |  05.05.2022, 14:45 05.05.2022, 14:45 | #58 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

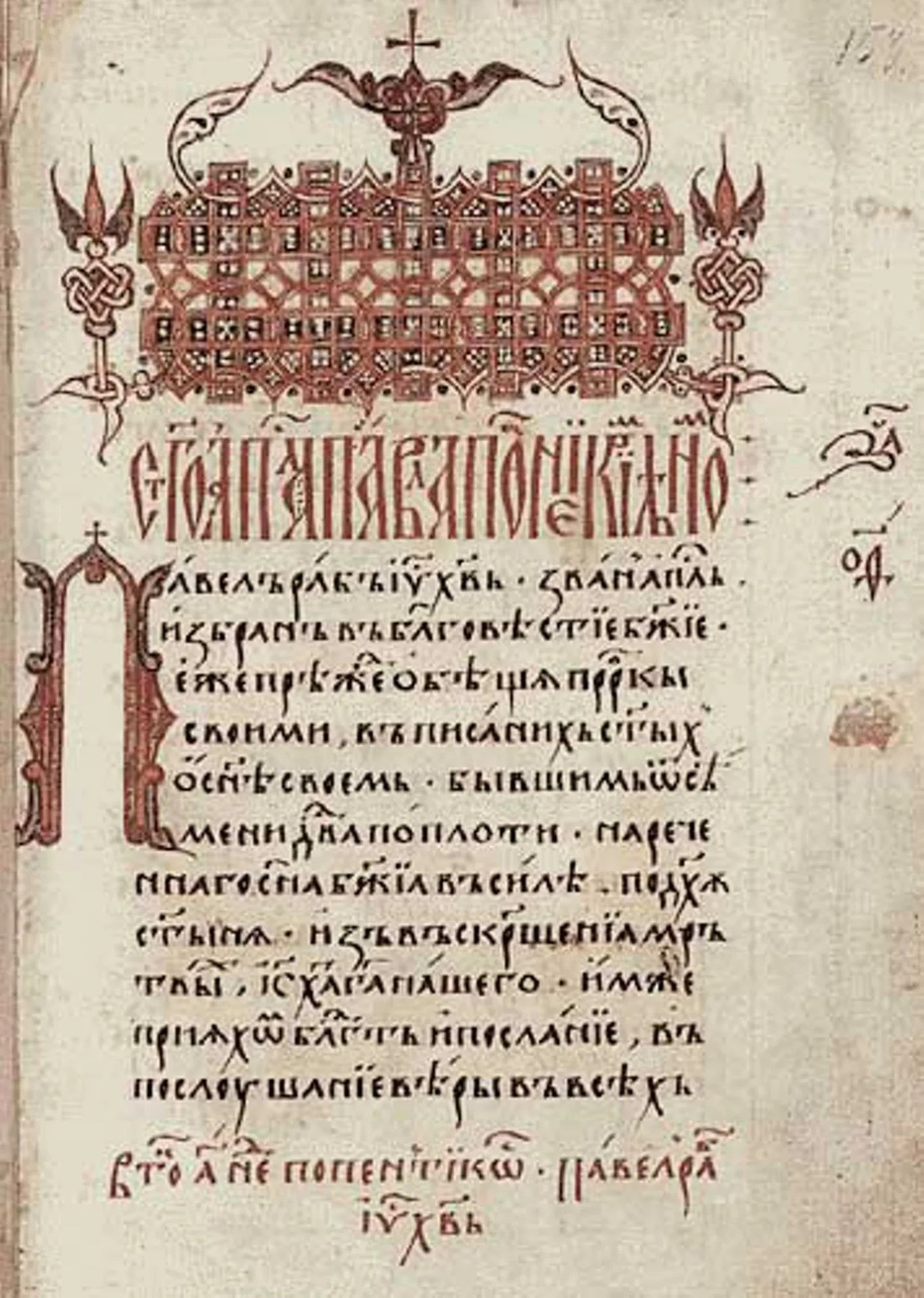

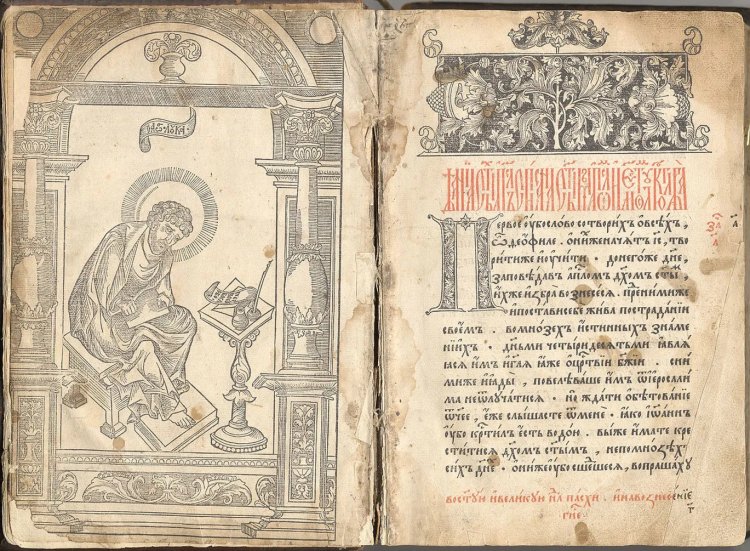

«АПОСТОЛ» - ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПЕЧАТНАЯ КНИГА ИВАНА ФЕДОРОВА До середины XVI в. священные книги вручную переписывали в монастырях. Опираясь на Стоглав, где были даны церковные нормы и правила для «списывателей», переписчики все же допускали ошибки. По указу Ивана Грозного на средства царской казны на Никольской улице в Москве был построен Печатный двор, где издавались священные книги. Сегодня сохранилась самая старая часть типографии – «правильня», или корректорская. Именно там в 1564 г. дьякон Кремлевского храма Николы Гостунского Иван Федоров напечатал первую датированную русскую печатную книгу «Апостол».  «Апостол» - это часть Нового Завета, написанная евангелистом Лукой о «Деяниях и посланиях апостолов». Книгу использовали на*богослужениях, обучали по ней священников и детей в церковно-приходских школах. Редакцией «Апостола» для печати занимался не только Федоров, но и митрополит Макарий. Очистив язык от устаревших форм, текст приблизили к позднему церковнославянскому. Книга состоит из 267 листов и 25 строк на каждой странице. В ней не было еще титульного листа, но уже появилось послесловие, которое называют первым публицистическим текстом в русской литературе. Именно из него историки узнали, как появилась первая печатная книга.  Иван Федоров, послесловие к*«Апостолу»: «Благоверный царь и*великий князь Иван Васильевич всея Руси повелел святые книги на*торгах покупать и*в*святые церкви вкладывать. Но*среди них мало нашлось пригодных*— все оказались испорчены переписчиками, невежественными и*несведущими в*науках. Тогда он*начал размышлять, как*бы наладить печатание книг, чтобы впредь святые книги издавались в*исправленном виде». В послесловии Федоров писал: «…а не кляните так, как не дух святой и не ангел писал, а грешная и тленная рука…». «Апостол» считается высшим достижением полиграфического мастерства и шедевром древнерусской печати. Более того, в книге нет ни единой опечатки, что говорит о тщательной редакторской работе. Академик Д.С. Лихачев отмечал качество книги: «До сих пор не найдено ни одной типографской погрешности (плохих оттисков, непрочно закрепленных строк, нестойкой типографской краски) и ни одной опечатки, без которых не только в России, но и в Западной Европе не обходилось во все последующие века книгопечатания ни одно издание».*  Ровный, красивый шрифт двойной краской – отличительная черта «Апостола». Здесь применялся принцип «перекрещивания строк»: диакритические знаки набирались отдельными литерами. Иван Федоров использовал метод печати в два прогона краски. Литеры красного цвета (киноварь) поднимали над формой и оставляли ими след – оттиск печати. Затем красные литеры снимали из набора и основной текст уже печатали черной краской на той же бумаге, т.е. поверх красного оттиска. Буквы не выцвели до сих пор. Федоров сам набирал текст, а также гравировал его. Гравюры – еще одна характерная особенность «Апостола». На 14-й странице в триумфальной арке изображен евангелист Лука, склонившийся над рукописью. Гравюра изготовлена с помощью двух досок, одна из которых, предположительно, сделана Иваном Федоровым. Также в книге есть 48 гравюр-заставок. Их растительный орнамент взят с образцов рукописных книг Троице-Сергиева монастыря. Некоторые находят в них даже элементы Ренессанса. «Возлюбленный и*чтимый русский народ, если труды мои окажутся достойными вашей милости, примите их*с*любовью»,*— обратился Иван Федоров к*читателям в*послесловии своей книги. Этот труд можем принять и мы. Первая печатная книга сохранилась в Государственном историческом музее в Москве. А по всему миру найдено более 60 «Апостолов», напечатанных И. Федоровым. По мнению исследователей, всего тираж составлял от 600 до 2000 экземпляров. Автор Ольга Скибина Информация взята с портала «Научная Россия» ( https://scientificrussia.ru/) |  | | | Этот пользователь сказал Спасибо Consta за это сообщение. | |  20.09.2022, 23:43 20.09.2022, 23:43 | #59 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

|  | | | Этот пользователь сказал Спасибо Consta за это сообщение. | |  21.09.2022, 08:45 21.09.2022, 08:45 | #60 | Рег-ция: 22.02.2007 Сообщения: 10,333 Благодарности: 853 Поблагодарили 1,691 раз(а) в 1,329 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

Цитата: Сообщение от Consta  | Весьма интересное наблюдение. форма, отрицающая саму себя. |  | | | Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | | | | Опции темы | | | | Опции просмотра |  Линейный вид Линейный вид | Часовой пояс GMT +3, время: 23:24. |